阿彼察邦·韦拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)是当代泰国电影最具国际影响力的作者导演之一。他的名字总与“梦境”“现实”“灵魂”“记忆”等词紧密相连。对很多观众来说,阿彼察邦的电影如同进入一个迷雾般的热带丛林,既真实又虚幻,既日常又神秘。他的作品不只是讲述故事,更像是一场关于时间、记忆与信仰的感知体验。

阿彼察邦生于1970年,成长于泰国东北部的孔敬府,父母都是医生。从医的家庭和泰国多元的宗教民俗,为他日后的创作埋下了关于生命、灵魂、轮回与治愈的种子。90年代末,他在芝加哥艺术学院学习电影,带回了西方现代主义、实验电影的熏陶,也让他对泰国乡土与都市、传统与现代的矛盾有了更深刻的体认。千禧年后,泰国社会经历着城市化、政治动荡与身份认同的剧烈变化,阿彼察邦的作品始终关注普通人的灵魂状态,以及人与自然、人与未知世界的边界。

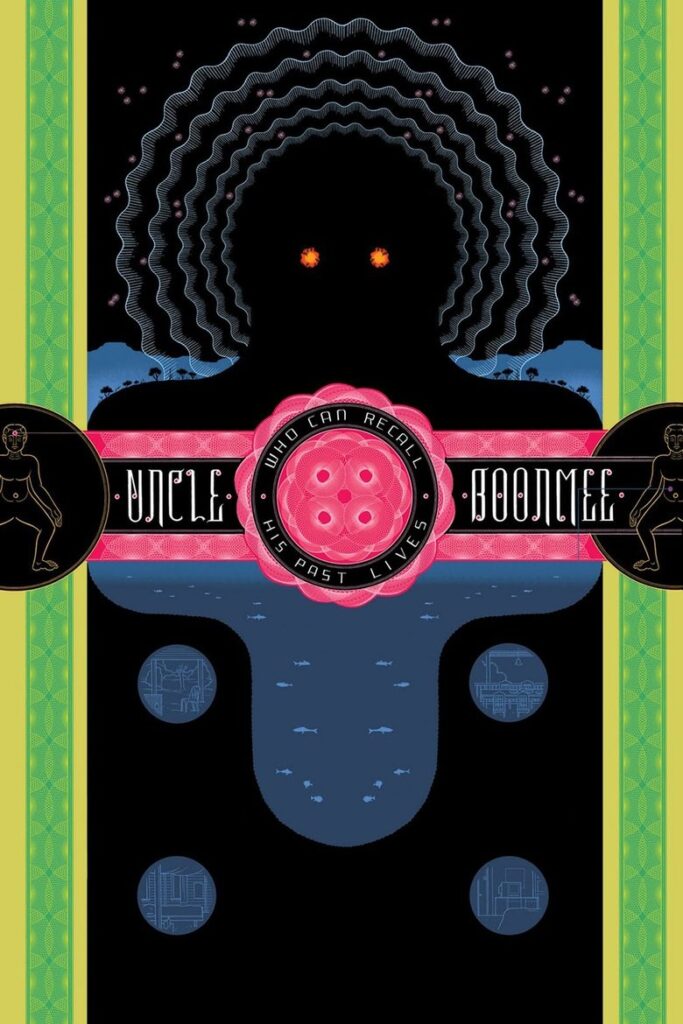

在阿彼察邦的导演生涯中,风格演变始终围绕着“梦境现实”的交错展开。他的早期作品如《神秘物语 Mysterious Object at Noon (2000)》,以近乎纪录片的手法探寻泰国民间故事的自发生长;到了《热带疾病 Tropical Malady (2004)》,他将电影一分为二:前半段是现实中士兵与农民的爱情,后半则陷入丛林深处,人与虎精的追逐变为如神话般的灵魂旅程。到了《能召回前世的布米叔叔 Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010)》,现实与前世、幽灵与人类、回忆与当下彻底融为一体,最终赢得了戛纳金棕榈奖。

他在影像语言上的探索同样独特。阿彼察邦钟爱固定镜头和长镜头,这让观众的注意力从“剧情”转向空间与时间本身。镜头常常静止不动,时间仿佛被拉长,观众不得不去感受画面中的风、光、树影、虫鸣。这种节奏给人“慢电影”的印象,却并非刻意为难观众,而是引导大家用身体去体会记忆与梦境的流动。他对光影的运用极为敏锐,喜欢在黄昏、夜色、丛林深处捕捉微妙变化,光线时而温柔、时而诡谲,制造出介于现实与幻觉之间的氛围。在声音上,他偏好用环境音、动物叫声、自然声响,甚至超自然的低语和回声,去扩展空间的维度。剪辑则常常“跳跃”,突然切换时空或视角,让观众迷失在多重现实之中。

在主题母题上,阿彼察邦不断回到“轮回”“前世”“灵魂”“疾病与治愈”“人与自然”“集体记忆”等关键词。他的电影不为解释鬼魂和超自然现象,而是将其作为日常生活的一部分。正如《能召回前世的布米叔叔 Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010)》中,幽灵和动物灵魂平静地进入家人生活里,没有恐怖,只有淡淡的哀愁和亲昵。死亡与生命、记忆与遗忘、人与非人之间的界限被不断模糊。阿彼察邦关注被历史遗忘的小人物,尤其是泰国东北部的农民、士兵、医生、病人。他用极富诗意的方式描绘他们的日常,将个体的感受升华为民族的集体潜意识。

代表作《热带疾病 Tropical Malady (2004)》则更为极致地展现了他的风格。他将一段同性之爱投射到泰国丛林的迷幻氛围中,前后两部分风格迥异,现实与神话、爱与恐惧、人与兽的界线被彻底打破。影片后半段几乎没有对白,观众完全沉浸在夜色、虫鸣、动物的喘息和神秘的影子中。这种极致的感官体验,正是阿彼察邦电影让人“着魔”的秘密。

阿彼察邦的导演风格为什么在影史上如此重要?首先,他在全球范围内重新定义了“慢电影”的美学,让东南亚的神话、民间信仰与现代性冲突成为全球电影语境中的独特声音。他不仅仅是泰国的导演,更代表了非西方世界对自我叙述权的夺回。其次,他突破了现实与幻想、纪录与虚构的边界,创造出独树一帜的“梦境现实”体系。无论是米开朗基罗·安东尼奥尼的现代性危机解析:从《放大》到《乘客》这样的欧洲作者,还是北野武的暴力诗意探索:从《花火》到《菊次郎的夏天》那种极端个人风格,都未曾像阿彼察邦这样,将民族集体记忆与个体梦境如此柔和地交织在一起。

他对当代电影的影响巨大。包括中国的毕赣、菲律宾的拉夫·迪亚兹、甚至西方的加斯帕·诺(Gaspar Noé)等导演,都在影像节奏、空间迷宫、人与非人世界的模糊表达上受到启发。阿彼察邦的作品让观众重新思考“看电影”究竟意味着什么——不仅是看故事,更是体验另一种存在、进入另一种时间。

他之所以值得被反复观看,是因为他的电影总能带领观众进入一种“世界的另一面”:在充满纷扰与喧嚣的现代社会,他用极度温柔的镜头、诗意的节奏、神秘的氛围,让观众体验到梦境的真实与现实的虚幻。他的电影不是答案,而是邀请。

阿彼察邦·韦拉斯哈古以其独特的影像语言、充满灵性的主题母题、与泰国社会和文化深度融合的创作视角,成为当代电影史上一道不可忽略的光。他为电影打开了梦境与现实之间的通道,也让全球影迷得以在银幕上遇见真实的灵魂和诗意的世界。