米开朗基罗·安东尼奥尼,这位意大利电影大师,是现代电影美学的开创者之一。提及他,影史绕不开“疏离”、“空虚”、“现代性危机”这些词。安东尼奥尼导演生涯横跨战后欧洲的剧变年代,他用独特的电影语言和视觉风格,记录下人类在现代社会中的不安与迷失。他的作品不断追问:在物质极大丰富、信息日益膨胀的现代社会,人为何仍然孤独?人与世界、人与自我、人与他人之间的距离究竟有多远?

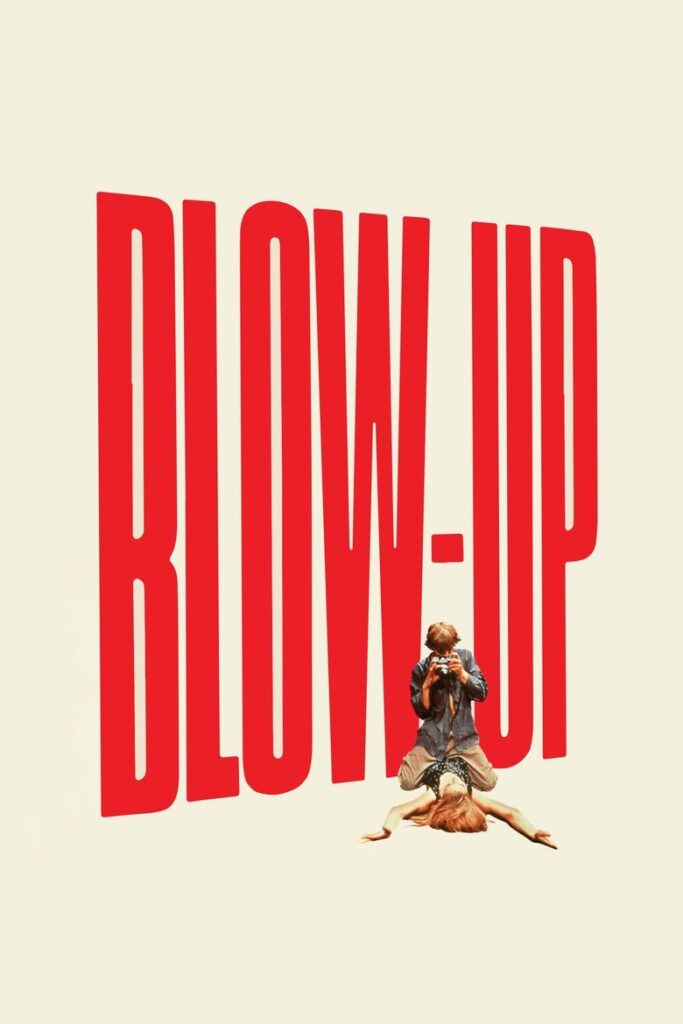

安东尼奥尼的生涯轨迹可以从意大利新现实主义余晖下的早期探索说起。他起步于纪录片和短片,关注普通人的日常,但很快就转向关注人内心的异化。50年代末到60年代初,他创作出“情感疏离三部曲”——《奇遇》(L’Avventura 1960)、《夜》(La Notte 1961)、《蚀》(L’Eclisse 1962),奠定了他“现代性危机导演”的地位。到了60年代中后期,他将视角转向英美社会,拍摄了具有划时代意义的《Blow-Up (1966)》,随后又以《Zabriskie Point (1970)》和《The Passenger (1975)》将“异乡”与“自我逃逸”推向极致。每一个阶段都在不断拓展他的美学疆域,也回应着社会、文化的变迁。

他的风格体系,是以“影像语言”对“内心困境”的持续探索。安东尼奥尼有着极强的视觉敏感度,他常常用长镜头、慢节奏和极简调度,制造一种“空间的冷漠感”。人物被置于巨大的、空荡的城市或自然背景中,镜头久久不肯切换,让观众体会到角色那种无法融入环境的孤独。比如他喜欢拍摄人物背影、凝视窗外、停留在空无一人的广场,这些画面远离传统戏剧冲突,像是把观众直接丢进主角的精神荒原。色彩也是他的标志性手法,在黑白片时代,他用灰度和光影拉开人与环境的距离,而在彩色片如《Red Desert (1964)》中,则用工业色块和冷色调强化异化主题。

安东尼奥尼电影的主题母题,是“现代人与世界的疏离”。他的主人公往往物质优渥、生活无忧,但精神上极度空虚。他们无法与他人建立深层链接,甚至连自我身份都在不断溶解。比如在《Blow-Up (1966)》中,摄影师托马斯对现实的本质产生怀疑,影像世界与真实世界的界限开始模糊,观众也被卷入一场“看与被看”的现代焦虑。

安东尼奥尼对“空间”的极致运用,是他风格解读的核心。他让城市、建筑乃至废墟成为角色,空间不再是人物的背景,而是压迫和塑造他们的力量。他擅长用空镜头(即没有人物的环境镜头)强化疏离感,观众会看到长时间的走廊、空旷的房间、无人的工地,这些空间似乎在说话,讲述着人类无所归属的故事。他的剪辑节奏极慢,故意延长静止和无言时刻,让观众有机会沉浸在人物内心空洞与困惑之中。

在《The Passenger (1975)》中,安东尼奥尼将“身份逃逸”主题推向极致。主角记者为了摆脱自我,偷取了他人的身份,却发现无论如何变换角色,都无法摆脱内心的虚无。影片结尾的著名长镜头——摄影机缓缓穿越旅馆房间、穿过铁窗、滑向广场——成为影史最著名的“空间流动”,既是技术上的突破,也是主题的完美象征:无论如何跨越空间与身份,人的孤独始终无法逃避。

安东尼奥尼的时代背景极为特殊,正值60年代全球化浪潮、消费主义与个人主义崛起。他的电影不是单纯反映社会,而是用独立的影像语言对抗“被消费的现实”。他和同时代的伯格曼、费里尼等大师一样,把电影变成了哲学的容器,但与“伯格曼的存在主义影像:从《第七封印》到《假面》的灵魂审问”不同,安东尼奥尼更关注人与世界的距离,以及我们如何被现代城市、技术和图像不断拉远自我。

他的作品对后世影响深远。无论是美国新浪潮,还是后来的王家卫、贾樟柯等导演,都在空间调度、节奏处理和情感疏离中继承了安东尼奥尼的遗产。他让电影摆脱了“讲故事”的单一功能,变成了体验、观照自我和世界的艺术。他的电影帮助观众理解,当代人的孤独并不只是心理问题,而是现代社会结构性产物。通过他的镜头,我们看到的不只是角色的困境,更是属于我们自己的时代症候。

重新观看安东尼奥尼的作品,像是进入一场静默的思辨。他用镜头替我们捕捉那些难以言说的情感和现代性的裂痕。他的独特让电影变得更深刻、更宽阔,也让我们能够重新思考人与世界的关系。