查理·考夫曼(Charlie Kaufman)是当代电影史上最具辨识度和实验精神的编剧兼导演之一。他以其独特的叙事结构、晦涩幽默和深刻的人性探寻,在好莱坞乃至全球影坛都占据着不可替代的位置。考夫曼的作品总是围绕着身份、记忆、现实与幻象的边界反复追问,构建出一个充满迷宫感和哲学意味的银幕世界。

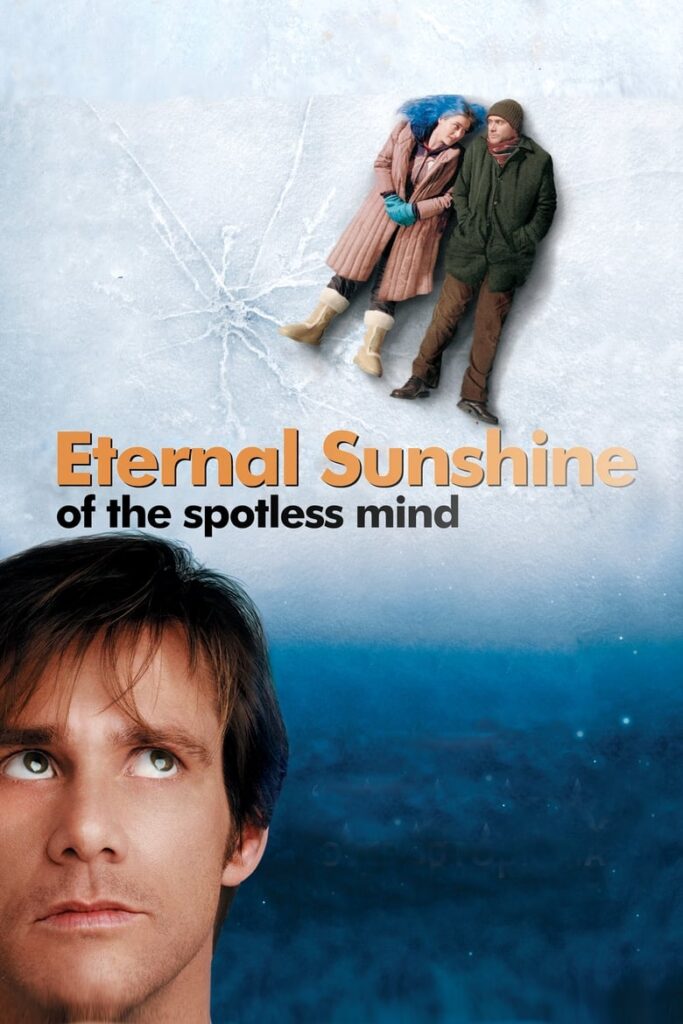

考夫曼的生涯起步并非一帆风顺。1990年代,他以编剧身份进入影视行业,在商业与个人表达之间摸索。真正让他一举成名的,是与斯派克·琼斯合作的成为约翰·马尔科维奇 Being John Malkovich (1999)。这部作品以其天马行空的设定和对自我认知的荒诞探索,引发了评论界的轰动,也开启了考夫曼式迷宫叙事的时代。随后,他与米歇尔·冈瑞合作的美丽心灵的永恒阳光 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004),将记忆与爱情的主题推向新高度,成为影史上的经典之作。

考夫曼始终游走在主流与实验之间。他的导演处女作是纽约浮世绘 Synecdoche, New York (2008),这部作品更为极致地体现了他的艺术野心和个人风格。考夫曼在创作中不断挑战观众的观影习惯,质疑传统好莱坞的叙事逻辑,用反类型、反结构的方式,挖掘人类情感与意识的复杂性。

考夫曼的风格关键词可以归纳为:意识流叙事、身份危机、记忆错位、元叙事、荒诞幽默、心理空间。作为编剧和导演,他对影像语言的掌控尤为突出。他喜欢采用碎片化剪辑、非线性结构、梦境与现实交错的叙事方式,打破时间和空间的单一维度,让观众沉浸于角色主观体验的迷宫中。

在视觉层面,考夫曼偏好低饱和度色调和冷静的摄影风格,善于通过压抑的色彩和狭窄的构图,营造出角色孤独、焦虑的内心世界。他常常使用对称或重复性的构图,把角色困在空间或循环中,强化命运的无力感和自我认知的困境。声音设计方面,他巧妙地将环境音、对白和内心独白交织,模糊真实与幻想的界限。

考夫曼最典型的主题母题,是对自我身份、记忆真实性、人际关系本质的持续追问。在美丽心灵的永恒阳光 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 中,他展现了爱情与记忆的纠缠,探讨了“如果可以选择遗忘痛苦,我们还会再爱一次吗?”这个问题。影片通过非线性剪辑,将主角乔尔的记忆片段错综排列,观众仿佛置身于主角脑海的迷雾中。摄影师采用蓝色、橙色的冷暖对比,强化记忆的温度与情感冲突。冈瑞的奇思妙想与考夫曼的剧作完美融合,让这部作品成为现代爱情电影的新范式。

成为约翰·马尔科维奇 Being John Malkovich (1999) 则以荒诞的设定——通过一扇门进入演员马尔科维奇的脑中——揭示了身份迷失与自我认同的脆弱。影片用黑色幽默和超现实主义手法,把对“成为他人”的欲望推向极致。在镜头语言上,琼斯和考夫曼采用大量怪异角度和空间压迫感极强的构图,突出角色的局促与不安。观众在观看时不断被提醒,现实与幻想的界限随时可以被打破,人的主体性和自由意志始终是不稳定的。

导演生涯走到纽约浮世绘 Synecdoche, New York (2008),考夫曼的探索达到新的高峰。这是一部关于导演(由菲利普·塞默·霍夫曼饰演)试图用一部戏剧复制自己人生的电影。影片几乎是对考夫曼全部主题母题的集大成:现实与表演的重叠、时空的崩塌、角色自我消解、人生意义的虚无。美术和摄影上,影片用巨大的舞台实景与密集的空间重构,制造出无限套嵌的迷宫感,仿佛没有出口的心灵世界。剪辑节奏则时缓时急,强化了主人公对时间流逝和生命有限的焦虑。这种自我反思、元叙事的结构,也影响了后来的许多导演,比如拉斯·冯·提尔的反叙事风格:从《破浪》到《黑暗中的舞者》同样强调如何用形式对抗叙事本身。

考夫曼的创作环境历经变革。1990末至2000年代初,独立电影在美国崛起,为实验性剧作和导演提供了土壤。考夫曼的成功,部分归功于这一时期主流与独立边界的模糊。他的作品虽然复杂晦涩,却始终与普通观众的情感困境紧密相连。无论是爱情的无力(美丽心灵的永恒阳光),还是身份的焦虑(成为约翰·马尔科维奇),都让观众在戏谑与伤感中感受到某种共鸣。

他的风格在进入2010年代后更加内省。无论是以定格动画呈现中年危机的无名女 Anomalisa (2015),还是解构现实与虚构的我想结束这一切 I’m Thinking of Ending Things (2020),考夫曼都在不断试探自我与世界的边界。剪辑、摄影和声音的实验性更加突出,主题则更加关注人类存在的荒谬和孤独。

查理·考夫曼之所以重要,首先在于他为电影叙事开辟了新的可能。他用剧本和导演双重身份,打破了传统好莱坞的类型框架,让电影成为复杂心理和哲学命题的容器。他的作品对后辈影响深远,不仅启发了像米歇尔·冈瑞、斯派克·琼斯这样的导演,还影响了全球范围内许多愿意挑战观众的创作者。观众在他的电影中体验到的不仅是脑洞,更是对自我、记忆、存在意义的持续追问。正如奉俊昊的类型混合实验:从《杀人回忆》到《寄生虫》那样,查理·考夫曼用风格和主题的独特混合,推动了现代电影艺术的边界。

他的电影值得被看见,因为每一次观影都是一次心灵迷宫的冒险。它们让我们在困惑与共鸣中,重新思考自我是谁、爱为何物、现实是否真实。查理·考夫曼用影像和语言,持续提醒观众:每个人的内心,都是一座值得探索的迷宫。