达伦·阿罗诺夫斯基(Darren Aronofsky),出生于1969年纽约布鲁克林,是21世纪初美国最具辨识度的作者型导演之一。他的电影常常让观众如坠深渊,情感与感官仿佛被连根拔起。阿罗诺夫斯基的风格关键词包括:极端情绪、心理崩溃、身体极限、主观视角、强烈剪辑、噪音与音乐的碰撞、压迫感极强的影像。他的电影不只是讲述故事,更是一场感官与心灵的暴力冲击,为观众搭建起一个关于人性欲望、身份危机与自我毁灭的密闭世界。阿罗诺夫斯基的导演生涯解析,正是这些特质不断进化的过程。

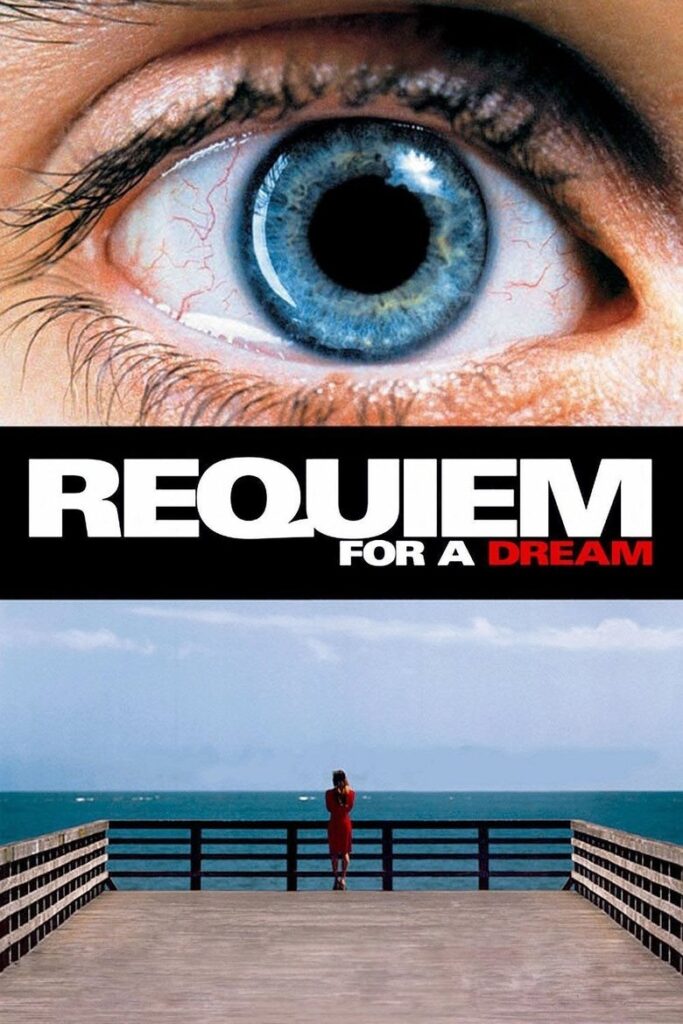

上世纪九十年代末的美国独立电影浪潮,为阿罗诺夫斯基的崛起提供了土壤。他的处女作《Pi》(1998)以黑白影像与数学疯癫打开局面,低成本但野心勃勃。《梦之安魂曲》(Requiem for a Dream,2000)则让他的名字真正进入影史核心。那是千禧年前后,互联网与消费主义迅猛膨胀,社会焦虑与个体迷失成为时代病症。在这样的创作环境下,阿罗诺夫斯基用极端化的影像语言,捕捉到新世纪初人类心理的脆弱与崩溃。

阿罗诺夫斯基的风格体系建立在对人物主观世界极致挖掘的基础上。他喜欢用手持摄影、极近距离的人脸特写、快速剪辑和闪回,营造出强烈的心理压迫感。他的镜头宛如针尖,在角色的皮肤与神经层层剥离,让观众没有退路。色彩运用上,他喜欢极端的冷暖对比和饱和度推高的视觉冲击,制造迷幻与梦魇的氛围。声音方面,他与作曲家克林特·曼塞尔(Clint Mansell)长期合作,大量运用电子乐、弦乐与噪音,强化情绪的崩溃边界。

主题母题上,阿罗诺夫斯基反复书写人性深处的欲望与自毁循环。他的角色常常陷入某种执念:对成功、对纯粹、对快感、对救赎的无限追逐。这种追逐往往带来毁灭性的后果。无论是毒品、艺术、宗教、亲情还是爱情,都成为角色自我毁灭的推手。他将个体的痛苦与社会病态紧密挂钩,探讨了人类在现代社会中的孤独、迷失与挣扎。

在《梦之安魂曲》(Requiem for a Dream,2000)中,阿罗诺夫斯基将四个角色的瘾癖交错剪辑,用碎裂的镜头和节奏化的重复动作(比如吸毒、服药、开冰箱门等),制造出令人窒息的循环感。观众仿佛被拖入角色的噩梦,无法自拔。影片的末段,通过高速剪辑与音响轰鸣,展现了彻底崩溃的人生轨迹。导演用极端的形式,批判了现代社会对快感的盲目追逐。

进入新千年后,阿罗诺夫斯基的风格更加成熟。2008年的《The Wrestler》,他用纪录片式的摄影关注一位过气摔跤手的挣扎,镜头紧贴人物背影,仿佛观众也被拉进角色的世界。这一阶段,阿罗诺夫斯基开始探索更为“写实”的极端,将身体的伤痕与心理的创伤合而为一。

真正让阿罗诺夫斯基成为主流焦点的是2010年的《Black Swan》。这部电影融合了心理惊悚、身体恐怖与艺术片气质,讲述芭蕾舞者尼娜在追求完美的过程中逐渐精神崩溃。他用大量镜中镜、分裂人像、变形光影,将主角的焦虑、嫉妒、欲望与自我毁灭表现得淋漓尽致。影片的剪辑极快,音乐与画面交错推进,观众仿佛亲历一场精神溃败。许多观众在讨论《黑天鹅》的极致视觉体验时,会联想到“斯皮尔伯格导演的情绪与奇观:从《E.T.》到《侏罗纪公园》”,但阿罗诺夫斯基的“奇观”不是温情或想象力的释放,而是自我撕裂的恐怖。

阿罗诺夫斯基的导演风格解读,离不开他对现实与幻想边界的不断模糊。在《Black Swan》和《Requiem for a Dream》中,观众很难分辨角色到底经历了什么,哪些是现实,哪些是幻觉。他善于用主观镜头、错位剪辑和声音失真,把观众绑在角色的精神牢笼里。这种影像语言影响了后来的许多导演,比如《消失的爱人》的大卫·芬奇在心理悬疑上的推进、A24厂牌新锐导演对“主观恐怖”的挖掘。

阿罗诺夫斯基的作品对今天依然重要,一方面在于他用极端个人化的影像,直面了现代人普遍的焦虑、孤独与迷失。他的电影不仅让观众看到极端情绪如何吞噬个体,也让人反思:我们是不是也正处在某种自我毁灭的轨道上?他的视觉风格、节奏、音乐与声音的共振,为后来的心理惊悚和身体恐怖类型片提供了新的范本。

他之所以值得被观众持续关注,是因为他的每一部电影都像是一场内心深处的剖析实验。阿罗诺夫斯基用极端的艺术手法,逼迫观众正视那些不愿面对的痛苦与欲望。他打破了美国主流商业片的叙事安全区,把电影变成了可以触及深层人性的试验场。无论是对角色还是观众来说,他的电影都是一次极限挑战。正如许多人在分析“费里尼导演的奇幻现实主义解析:从《八部半》到《大路》”时所说,真正的作者导演总能用个人风格,创造出独一无二的精神世界。阿罗诺夫斯基正是当代最能把极端情感、身体与影像语言融为一体的导演之一。他的电影帮助我们理解现代世界的焦虑与欲望,也让我们在观影体验中直面自己的脆弱与黑暗。