命运这个古老的命题,在电影的镜语中从未缺席。它不是宣判,而是一种缓慢的渗透——在人物的选择、犹豫、沉默中显露轮廓。那些被命运裹挟的瞬间,往往藏在日常的缝隙里,等待镜头将它们放大、凝固,成为我们在黑暗中凝视的图景。

被书写的命运线索

在电影中,命运并非抽象的哲学概念,它具象为人物的肢体语言、空间的压迫感、以及叙事节奏的收紧与松弛。镜头对准那些无法逃离的瞬间:一个转身,一次沉默,一场无法挽回的错过。这些影像意象叙事手法让命运不再是外在的宣判,而是内在的自我凝视。

人物与命运的关系在不同文化语境中呈现出差异。东方影像中的命运常与”缘”纠缠,带着宿命的温柔;西方叙事则更倾向于个体与秩序的对抗。但无论哪种表达,经典电影氛围营造都在提醒我们:命运不是终点,而是我们理解自己的一种方式。声音在此刻成为隐秘的参与者——低沉的配乐、突然的静默、或是反复出现的音效,都在强化那种无可逃避的宿命感。

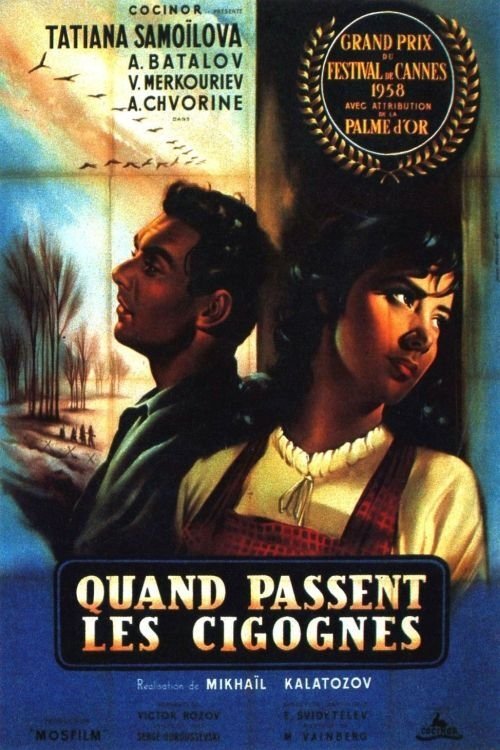

#### 《雁南飞》(Летят журавли · 1957|米哈伊尔·卡拉托佐夫)

战争年代,一对恋人被命运分隔两地。女主角薇罗妮卡在等待中经历背叛、失落与自我救赎,而远方的鲍里斯在战场上走向死亡。影片以飘逸的长镜头和主观视角,将个人命运与时代洪流交织。

白桦林、飞翔的雁群、摇晃的镜头——这些意象构成了一种诗意的悲剧。卡拉托佐夫用移动摄影捕捉人物情绪心理刻画,让命运不是静止的宣判,而是流动的、无法抓住的风。薇罗妮卡在人群中寻找爱人的身影,却只看见陌生的面孔,那一刻的绝望比任何台词都更有力量。

这是一部关于等待与失去的史诗,命运在镜头的流动中显得既残酷又温柔。

#### 《悲情城市》(A City of Sadness · 1989|侯孝贤)

台湾光复初期,林家四兄弟在时代变迁中各自走向不同的命运。聋哑的老三林文清成为叙事的情感核心,他的沉默既是生理缺陷,也是对历史无声的见证。

侯孝贤用固定镜头和长镜头构建空间的压迫感,人物常常处于画面的边缘或背景,仿佛被历史的洪流推挤。二二八事件的暴力不在镜头的正面,而是通过缺席、空镜、以及人物的表情传递。文化观察视觉隐喻在此显得尤为沉重——那些被政治碾压的个体,像是被命运随手涂抹的注脚。

这是一部关于集体命运的沉默史诗,每一帧都在诉说无法言说的悲痛。

#### 《罗生门》(羅生門 · 1950|黑泽明)

一桩命案,四个版本的叙述,真相在相互矛盾的证词中模糊。黑泽明以非线性叙事拆解了客观真实,将命运的不确定性推向极致。每个人都在讲述自己版本的故事,但没有人知道真正的命运走向。

电影语言符号表达在此达到高峰:强烈的阳光、树影的斑驳、以及标志性的仰拍与俯拍,都在强化人物内心的挣扎。罗生门的废墟成为隐喻——文明的崩塌、道德的瓦解、以及人性在命运面前的脆弱。黑泽明不提供答案,只是让观众在多重叙事中感受到命运的不可知。

这是一部关于真相与谎言的哲学寓言,命运在多重视角中成为永恒的迷。

#### 《春光乍泄》(Happy Together · 1997|王家卫)

两个男人在布宜诺斯艾利斯反复分合,爱与伤害纠缠成无法解开的结。王家卫用晃动的手持摄影和浓烈的色彩,将情感的躁动具象化。黎耀辉与何宝荣的关系像是一场没有终点的轮回,命运在此不是外力,而是自我选择的囚笼。

影片中的瀑布意象成为一种执念——那个永远到不了的地方,象征着无法实现的圆满。王家卫的镜头语言充满即兴感,但每一帧都精准地捕捉到人物情绪的波动。布宜诺斯艾利斯的异国情调既是逃离,也是另一种困境。命运在此不是宏大的悲剧,而是日常关系中的反复消耗。

这是一部关于爱的困境的诗篇,命运在两个人的纠缠中无限循环。

观影者的凝视

这些影像提供的不是答案,而是一种凝视的方式。命运在镜头中不再抽象,它有具体的面孔、声音、以及无法言说的重量。当我们在黑暗中注视这些人物的挣扎,或许也在重新审视自己与命运的关系——那些无法改变的部分,以及我们仍然可以选择的瞬间。