生活往往在错过之后才显影。那些未能说出口的话语、来不及握住的手、转身后无法回头的路口,沉淀成一种无声的重量。电影将这种重量具象化,让遗憾不再只是抽象的情绪,而是镜头里某个凝固的瞬间、某段空荡的走廊、某张渐行渐远的背影。我们在银幕上目睹他人的遗憾,实则是与自己内心的裂缝对话。

影像如何承载失落

遗憾的本质是时间的不可逆性。导演们用不同的影像策略来捕捉这种不可逆:日本电影擅长用季节流转暗示时光消逝,香港电影将遗憾藏在都市的霓虹与雨水中,而意大利的镜头则让人物在空旷的空间里显得格外孤立。

人物关系的微妙断裂往往比激烈冲突更能传递遗憾。那些欲言又止的对话、刻意保持的距离、假装若无其事的告别,在缓慢的镜头推进中被无限放大。声音的缺席也是一种表达——沉默比争吵更令人窒息,而那些回荡在空房间里的脚步声,恰恰是遗憾最真实的听觉形态。

文化背景为遗憾涂上不同的色彩。东方叙事里的遗憾常带着宿命意味,人物接受错过如同接受四季更迭;西方叙事则更倾向于展现个体在遗憾面前的挣扎与反抗。但无论哪种文化语境,镜头最终都会回到人的脸上——那些未完成的表情、压抑的泪水、僵硬的笑容,成为遗憾最直接的注脚。

推荐作品

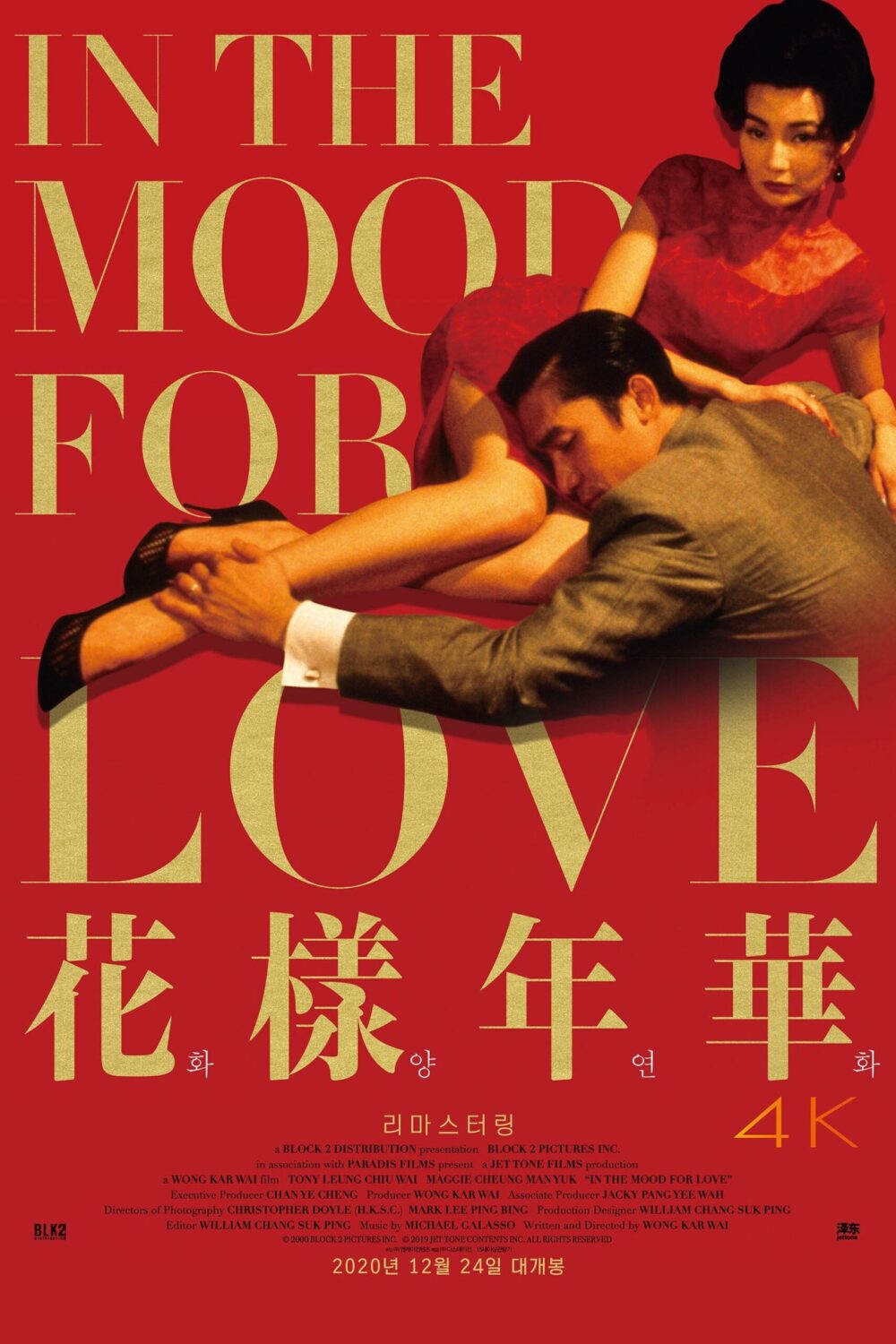

#### 《花样年华》(In the Mood for Love · 2000|王家卫)

六十年代的香港,两对夫妻住在狭窄的公寓里。当周慕云与苏丽珍发现各自的配偶出轨后,他们在克制中靠近,却始终没能跨越最后的界限。

王家卫用旗袍、钟表、狭窄的楼梯间构建出一个情感的牢笼。慢镜头里,苏丽珍转身下楼的背影被反复捕捉,每一次重复都是一次错过的变奏。配乐如泣如诉,将克制的欲望凝结成视觉上的美学遗憾。他们最接近的时刻,反而是永远无法抵达的证明。

推荐理由:最美的爱情是那些没有发生的。

#### 《东京物语》(Tokyo Story · 1953|小津安二郎)

年迈的父母从尾道来到东京探望子女,却发现儿女们各自忙碌,无暇陪伴。只有已故儿子的遗孀纪子真心款待他们。回乡途中,母亲病重,当子女们赶回时,一切已成永别。

小津用固定机位和低角度镜头营造出平静表面下的情感暗涌。父亲独自坐在海边的镜头,海浪声单调重复,时间在这种重复中显得格外残酷。子女们的愧疚来得太迟,而那些本可以陪伴的时光,已经像潮水一样退去了。

推荐理由:最深的遗憾藏在日常的疏忽里。

#### 《八部半》(8½ · 1963|费德里科·费里尼)

电影导演圭多陷入创作困境,在疗养地试图寻找新片的灵感。现实与回忆、梦境与幻想交织,他在女性、母亲、妻子之间游走,最终意识到自己无法完成任何承诺。

费里尼用超现实的影像语言将主人公的精神困境外化。那些盛装的女性、巨大的火箭装置、童年的教堂,都是圭多内心遗憾的具象化。黑白影像赋予这些幻象一种既荒诞又忧伤的质感,而最后那场所有人物共同起舞的场景,既是和解也是告别,是对未完成人生的仪式性接受。

推荐理由:艺术家的遗憾是所有未能实现的可能性。

#### 《春光乍泄》(Happy Together · 1997|王家卫)

黎耀辉与何宝荣在阿根廷的旅途中反复分合。一个渴望稳定,一个害怕束缚。当黎耀辉终于决定离开,何宝荣却在医院里喃喃说着”不如我们从头来过”。

布宜诺斯艾利斯的异域空间放大了两人的疏离感。手持摄影的晃动、黑白与彩色的切换,都在暗示情感的不稳定状态。伊瓜苏瀑布成为一个永远抵达不了的隐喻,而那盏旋转的台灯、那些重复的探戈舞步,都是关系在原地打转的视觉证据。最后黎耀辉在台北的天桥上,对着世界尽头诉说秘密,那是一次对遗憾的放逐。

推荐理由:有些关系的结局在开始时就已注定。

#### 《燃烧女子的肖像》(Portrait of a Lady on Fire · 2019|瑟琳·席安玛)

十八世纪的法国海岛,女画家玛丽安受托为即将结婚的贵族小姐埃洛伊兹画肖像。在短暂的相处中,两人坠入爱河,但社会规则注定这段关系无法延续。

席安玛用古典主义的构图和自然光营造出一种时间被悬置的氛围。两人对视的长镜头、火焰在黑暗中跳跃的影像、海边礁石上的等待,都带着即将失去的预感。最后音乐会上埃洛伊兹听到那首曾经属于她们的乐曲时,脸上细微的表情变化,浓缩了所有未能说出的话语。这是关于女性凝视与女性遗憾的双重书写。

推荐理由:有些爱只能活在被凝视的瞬间。

与遗憾共存的勇气

观看这些电影,不是为了沉溺于失落,而是学会辨认遗憾的形状。当我们在银幕上看到他人如何与错过共处,或许能对自己的生活多一些宽容。影像提醒我们:遗憾不是人生的败笔,而是构成完整经验的必要部分。那些没能实现的可能性,那些说不出口的告白,最终都会沉淀为某种更深层的理解。电影让遗憾获得形式,也让我们得以在黑暗中短暂地握住那些曾经溜走的时光。