当制片厂黄金时代的帷幕落下,一代电影学院毕业生带着欧洲作者论的养分和反主流文化的锐气,改写了好莱坞的叙事语法。1970年代的美国银幕不再是逃避现实的造梦工厂,而是成为质疑权威、探索人性幽暗角落的试验场。这十年间,越战阴影、水门事件余波与社会运动撕裂交织,电影人以前所未有的自由度,将镜头对准迷失的个体与崩解的价值体系。

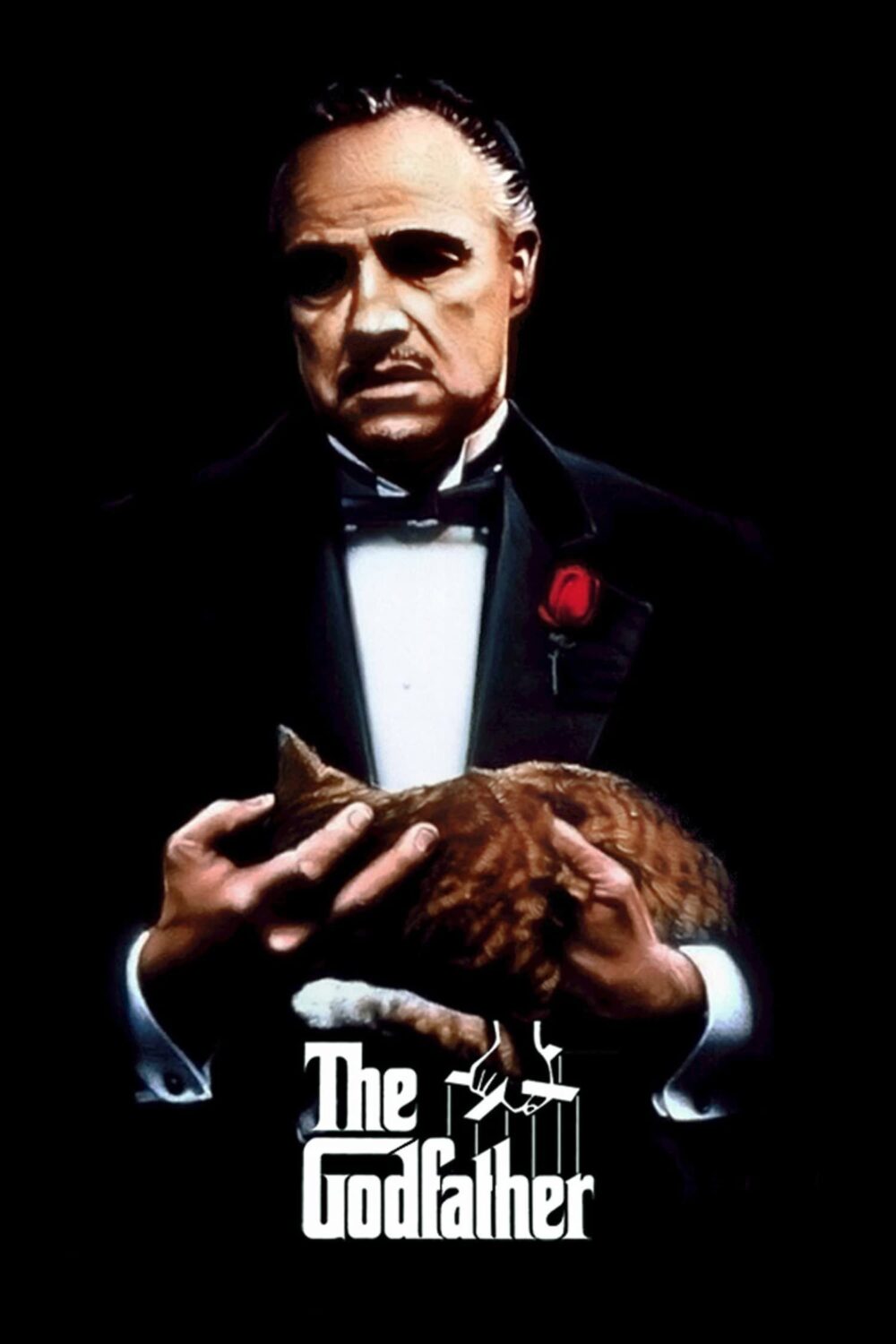

《教父》:家族史诗中的美国寓言

科波拉将黑帮类型片提升为莎士比亚式的权力悲剧。维托·柯里昂从西西里移民到纽约教父的转变,暗合美国梦的暴力底色——资本原始积累与道德妥协如影随形。影片借家族企业的合法化进程,映射战后美国资本扩张的历史逻辑。戈登·威利斯的低调摄影将权力空间雕刻成明暗对峙的剧场,那些隐没在阴影中的交易与谋杀,比任何说教更深刻地揭示了体制性暴力的本质。

迈克尔从战争英雄到冷血教父的蜕变,构成全片最沉痛的反讽。他在女儿受洗时交叉剪辑的清洗仇敌段落,以宗教仪式与暴力行动的对位,完成对传统道德体系的彻底解构。这种叙事策略继承了法国新浪潮运动对时空重组的实验精神,却服务于更宏大的历史叙事野心。

《出租车司机》:城市废墟中的孤独症候

斯科塞斯镜头下的纽约是后工业时代的地狱景观。特拉维斯驾驶出租车穿行在霓虹与污水交织的深夜街区,车窗外流动的都市影像如同他破碎意识的外化。这个越战归来的失眠症患者,既是社会边缘人的缩影,也是美国战后创伤的人格化象征。影片对孤独个体精神困境的剖析,延续了意大利新现实主义电影对普通人生存状态的关注,却将焦点转向心理层面的异化。

德尼罗以方法派表演赋予角色令人不安的真实感。那场对镜自语”你在跟我说话吗”的即兴独白,暴露出主体认同的彻底分裂。当特拉维斯试图以暴力拯救雏妓艾瑞丝时,个人英雄主义幻想与社会现实发生致命碰撞。结尾处媒体将屠杀包装为英雄行为的荒诞反转,尖锐质疑了美国社会对暴力的选择性阐释机制。伯纳德·赫尔曼最后的配乐作品,以爵士乐的神经质律动强化了全片病态美学。

《唐人街》:黑色电影的历史重写

波兰斯基将1940年代黑色电影类型美学特征移植到1930年代洛杉矶,用侦探故事的外壳包裹权力腐败的实质。私家侦探吉特斯调查看似简单的婚外情案件,却撕开加州水利开发背后政商勾结的黑幕。影片通过个人命运与历史进程的勾连,揭示资本如何以公共利益之名完成财富掠夺。这种对类型片进行社会批判改造的手法,呼应了战后欧洲电影的政治觉醒。

罗伯特·汤恩的剧本将乱伦主题与城市发展史编织成精密的叙事迷宫。伊芙琳那句”她是我女儿,她是我妹妹”的崩溃告白,既是个人创伤的爆发,也隐喻着权力体系的病态繁殖。结尾唐人街的枪声中,所有寻求正义的努力归于徒劳,影片以绝望的宿命论姿态宣告:在绝对权力面前,个体抵抗注定失败。这种悲观主义恰是水门事件后美国社会信任危机的银幕投影。

《飞越疯人院》:体制牢笼的寓言

福尔曼将精神病院塑造成极权体制的微缩模型。麦克墨菲假装精神病逃避劳役,却发现医院比监狱更彻底地剥夺人的尊严。护士长拉契特以治疗之名实施的规训,是福柯式权力机制的完美演绎——温和的面孔下,隐藏着对主体性的系统性摧毁。影片对体制化暴力的揭露,延续了作者论导演风格研究中对个人与系统对抗的主题偏好。

尼科尔森的表演在狂野与脆弱间找到微妙平衡。麦克墨菲组织病友看球赛、打牌、出海,每次叛逆都是对僵化秩序的冲击。但影片真正的残酷在于揭示反抗的代价:他被电击治疗抹去自我,最终只能以肉体的存在证明精神的死亡。酋长砸碎水池逃离的结尾,既是希望的微光,也暗示麦克墨菲的牺牲完成了意识的觉醒。这种悲剧性的胜利,恰是1970年代社会运动困境的隐喻。

《美国往事》:时间废墟中的挽歌

莱昂内以近四小时的篇幅,将犹太黑帮的半世纪历史熔铸成关于背叛与记忆的史诗。面条在1968年重回纽约,禁酒令时代的往事在鸦片烟雾中浮现。影片刻意打乱时空顺序,以主观化的叙事结构模拟记忆的运作方式——过去不是线性的历史,而是创伤反复侵入当下的梦魇。这种对时间的解构处理,显示出欧洲艺术电影对好莱坞叙事传统的深刻影响。

莫里康内的配乐以排箫的空灵音色,为暴力故事镀上挽歌般的诗意。面条与麦克斯从少年伙伴到分道扬镳,友谊在权力欲望的侵蚀下异化为致命的背叛。影片最震撼的段落是面条强暴黛博拉后的沉默——欲望的暴力实施摧毁了爱情的可能,这场景以极其痛苦的方式揭示,个体命运如何被时代的粗粝塑形。结尾垃圾车碾碎的究竟是麦克斯的肉身还是面条的幻觉,悬而未决的真相将观众抛入阐释的深渊。

余响

1970年代的这些作品以导演中心制打破了制片厂体系的工业化流水线,作者论导演风格研究中强调的个人表达在商业框架内获得实践空间。它们不回避社会矛盾,反而将镜头对准权力、暴力与异化这些禁忌议题,完成了美国电影从类型叙事到社会文本的转型。当新好莱坞的黄金期在1980年代被高概念大片终结,这批作品留下的美学遗产与批判精神,仍在提醒我们电影作为时代镜像的可能性。