六十年代是电影史上最激进的十年。传统制片厂体系在美国出现裂痕,欧洲新浪潮以革命姿态冲击陈旧语法,亚洲电影在现代化阵痛中寻找自我表达。这是一个导演成为作者、摄影机走向街头、叙事打破常规的年代,电影不再仅是娱乐工业的产品,而成为思想交锋的战场与时代精神的显影剂。

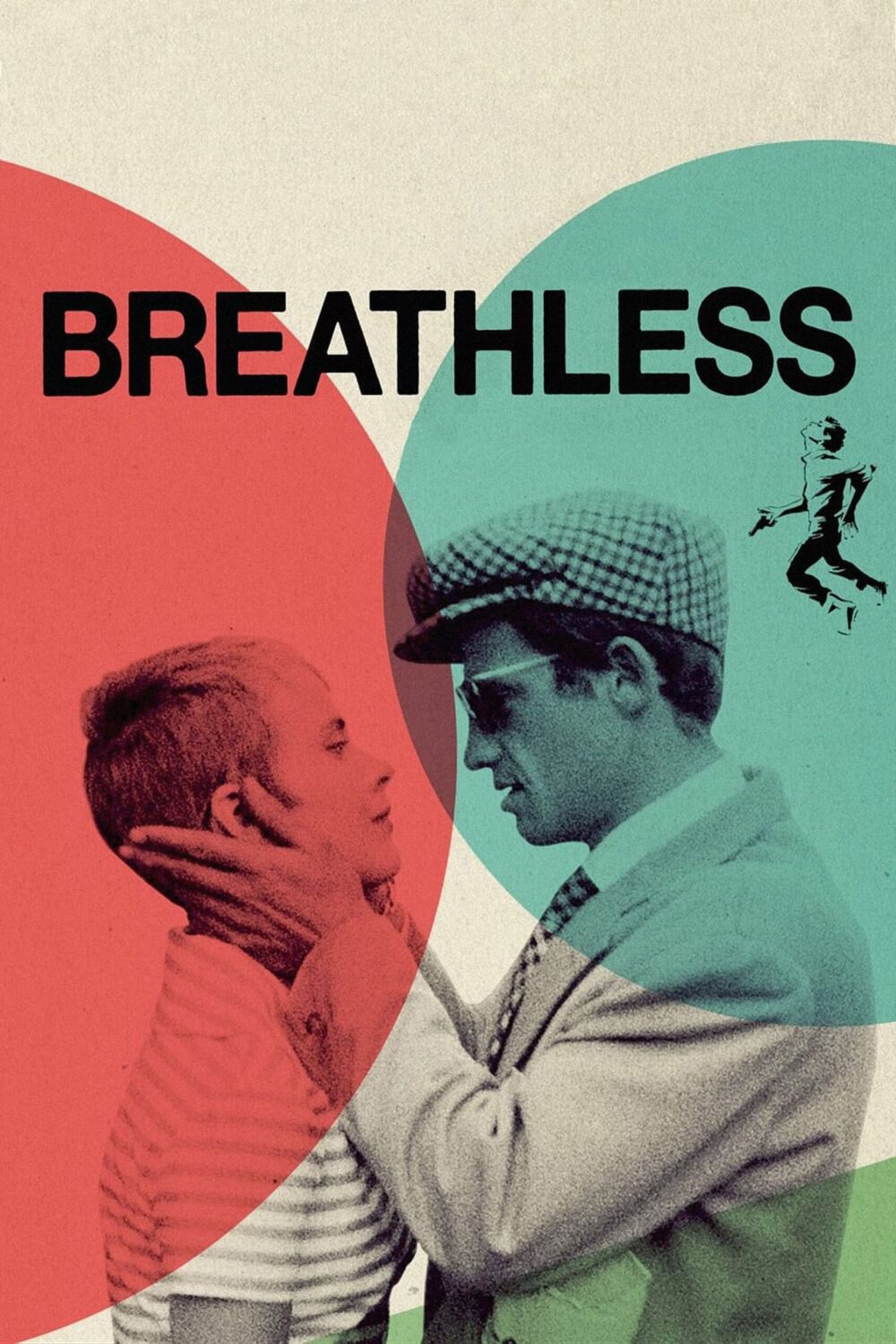

《精疲力尽》:手持摄影机的街头宣言

1960年,戈达尔用一台手提摄影机和不到五万美元预算,在巴黎街头完成了这部改写电影语言的作品。米歇尔·波卡尔偷车、杀警、与美国女孩帕特丽夏在城市中游荡,故事简单得近乎随意,但跳接、长镜头对话、直视镜头的表演方式彻底打破了好莱坞黄金时代建立的连贯性法则。

这不是技术失误,而是美学选择。戈达尔拒绝制片厂的灯光布景,让演员在真实咖啡馆、狭窄公寓中即兴表演,摄影机藏在轮椅或邮政车里抓拍街景。这种粗粝质感与贝尔蒙多痞气十足的表演形成独特张力——他模仿鲍嘉的姿态,却无法复制好莱坞黑色电影中的宿命浪漫,只剩下存在主义式的虚无。

影片对作者论的实践是彻底的。导演不再隐身于故事背后,而将个人趣味、哲学思考直接注入影像。米歇尔与帕特丽夏在床上长达二十分钟的对话场景,讨论爱情、背叛、生存意义,完全脱离传统剧作的功能性原则。这是新浪潮的核心主张:电影可以如同诗歌或哲学论文,表达而非仅仅叙述。

《甜蜜的生活》:罗马废墟上的现代性寓言

费里尼在1960年的这部三小时史诗中,将镜头对准经济奇迹后的意大利社会。记者马尔切洛穿梭于罗马的夜总会、上流派对、教堂朝圣现场,见证着传统价值体系在消费主义冲击下的瓦解。影片开场那座被直升机吊起飞越城市的基督雕像,便是绝妙的视觉隐喻——宗教象征变成奇观展示品,神圣性在现代技术面前不堪一击。

这部作品延续了意大利新现实主义对社会现实的关注,却抛弃了罗西里尼、德·西卡式的朴素影像风格。费里尼构建了一个巴洛克式的影像世界:特莱维喷泉前安妮塔·艾克伯格的午夜戏水成为情欲与梦想的具象化,贵族城堡中的荒诞派对如同但丁《神曲》的当代演绎。摄影师奥塔维奥·马尔泰利的宽银幕摄影将罗马拍成既真实又超现实的舞台。

马尔切洛的精神危机是战后欧洲电影反复处理的主题。他既迷恋又厌恶自己置身的浮华世界,试图逃离却无处可去。结尾处那条被渔网捞起的怪鱼,以及海滩上无法听清话语的少女,都指向某种交流的不可能性。费里尼没有给出答案,只是以近乎残酷的冷静呈现现代人的精神困境。

《去年在马里昂巴德》:时间迷宫中的纯粹形式实验

雷乃与编剧罗伯-格里耶在1961年创造了电影史上最极端的反叙事文本。在一座巴洛克风格的酒店里,一个男人试图说服一位女士,他们曾在去年相遇并约定今年私奔,而女士坚称这从未发生。影片在过去、现在、想象之间反复游移,拒绝提供任何确定的时间线索或情节锚点。

这是对传统电影叙事的彻底背叛。雷乃使用大量对称构图、缓慢的轨道推进镜头,将建筑空间拍成几何图案般的抽象画面。演员以僵硬的姿态念着文学性极强的台词,表演去除了一切心理现实主义痕迹。弗朗西斯·赛尔的管风琴配乐强化了诡异氛围,整部影片如同一场精心设计的梦境或心理游戏。

这种极端形式主义在当时引发巨大争议。支持者认为它解放了电影的时空可能性,将媒介推向纯粹艺术的领域;批评者则指责其晦涩难懂、自我陶醉。但无可否认的是,雷乃的实验拓展了作者论的边界——导演不仅是故事的讲述者,更是时间与记忆的建筑师,可以像现代派作家那样处理影像结构。

《东京奥林匹克》:纪录与诗性的完美平衡

市川昆在1965年接下了这项几乎不可能的任务:如何将体育赛事拍成艺术作品?他动用一百多台摄影机、超长焦镜头、高速摄影等当时最先进的技术手段,却没有陷入技术炫耀,而是捕捉到运动中人的诗意瞬间。一名马拉松选手痛苦的面部特写,撑杆跳运动员在空中划出的身体曲线,这些镜头超越了竞技结果的记录,触及某种普遍的人性体验。

影片的结构具有音乐性。开场的圣火传递段落用慢镜头、叠化、特写剪辑成视觉交响曲,武满彻的现代派配乐强化了仪式感。市川昆不满足于记录胜负,他更关注失败者的尊严、等待中的焦虑、超越极限时的忘我状态。对查德共和国旗手的长镜头跟拍,赋予这位来自贫困国家的运动员与金牌得主同等的银幕尊严。

这部作品展示了纪录片如何吸收现代电影技术革新成果。高速摄影让百米冲刺的瞬间被拉长为芭蕾般的慢动作,超长焦镜头压缩空间制造出抽象美感。市川昆证明,即使在奥运会这样题材限定的项目中,导演依然可以通过影像语言的创造性运用,实现个人化的艺术表达,这正是六十年代作者论在非剧情片领域的胜利。

《日以作夜》:致电影本身的情书

特吕弗在1973年拍摄这部”戏中戏”时,六十年代的新浪潮运动已成往事,但其精神遗产依然鲜活。影片讲述导演费朗在拍摄一部通俗爱情片过程中遭遇的各种混乱:演员罢工、制片方压力、创作困境、私生活危机。这是对电影制作过程的温柔解构,也是作者论从革命激进走向成熟反思的标志。

特吕弗自己扮演导演费朗,这个角色既是他本人的投射,也是对所有电影人的致敬。费朗在片场既要处理技术问题,又要充当心理医生安抚演员情绪,还要向投资方解释艺术追求。那场著名的梦境段落中,童年的费朗在夜间街道偷走电影院门口《公民凯恩》的剧照,这个影像直接宣告了新浪潮一代的精神谱系——他们从热爱电影开始,最终成为创造电影的人。

影片对电影拍摄的呈现既写实又充满诗意。演员忘词、道具出错、天气不配合,这些琐碎细节构成创作的真实质感,但特吕弗用轻盈的节奏与幽默感将其转化为对电影魔法的颂歌。结尾处费朗完成拍摄后孤独离去的身影,呼应了新浪潮初期那些在巴黎街头扛着摄影机的年轻人——电影永远在路上,导演永远在寻找下一个故事。

《邦妮与克莱德》:新好莱坞的暴力美学宣言

阿瑟·佩恩在1967年将这部影片带入美国院线时,遭遇了主流媒体的猛烈抨击,却点燃了年轻观众的热情。影片讲述大萧条时期一对亡命鸳鸯的抢劫生涯,但叙事方式彻底背离了古典好莱坞的道德框架。邦妮与克莱德不是传统意义上的英雄或反派,他们抢劫是出于贫困与反叛冲动,他们的爱情混杂着性无能的焦虑,他们的死亡被拍成慢镜头的芭蕾舞。

这部作品标志着法国新浪潮美学对好莱坞的逆向输出。佩恩雇佣曾为《精疲力尽》掌镜的伯纳德·埃文斯担任摄影指导顾问,采用自然光摄影、跳接剪辑、突然的暴力爆发等手法。结尾那场著名的死亡场面,用多角度慢镜头将身体中弹的瞬间拉长,既是对暴力的批判,也是某种美学化处理,这种暧昧性在当时引发巨大争议。

影片的成功宣告了制片厂体系的终结。华纳兄弟最初对这部低成本影片缺乏信心,草草发行后才发现它引爆了反文化世代的共鸣。年轻导演们意识到,可以在商业框架内实践个人化表达,类型片的外壳可以承载复杂的社会观察与形式探索。新好莱坞运动由此开启,而它的精神源头正是大西洋彼岸那些手持摄影机的法国青年。

—

六十年代的这些作品证明,电影在成为真正意义上的现代艺术之前,必须经历一场语言革命。无论是新浪潮的街头激进、意大利导演的巴洛克寓言,还是日本纪录片的诗性提炼,都在拆解制片厂时代建立的稳定语法,将摄影机交还给拥有个人视野的作者。这十年留下的不仅是影像文本,更是一种创作伦理:电影可以、也应当承载思想的重量与形式的野心。