当战后秩序逐渐稳固,经济繁荣与社会裂痕并存,电影在这十年间完成了一次彻底的美学革命。从巴黎左岸的咖啡馆到罗马的废墟街角,从好莱坞制片厂的围墙内到东京的狭窄巷弄,创作者们用镜头挑战既有规则,将个人表达推向前所未有的高度。这是一个充满矛盾的时代——传统与叛逆、秩序与混乱、理想主义与虚无感交织共生,而电影正是这场文化地震最敏锐的记录仪。

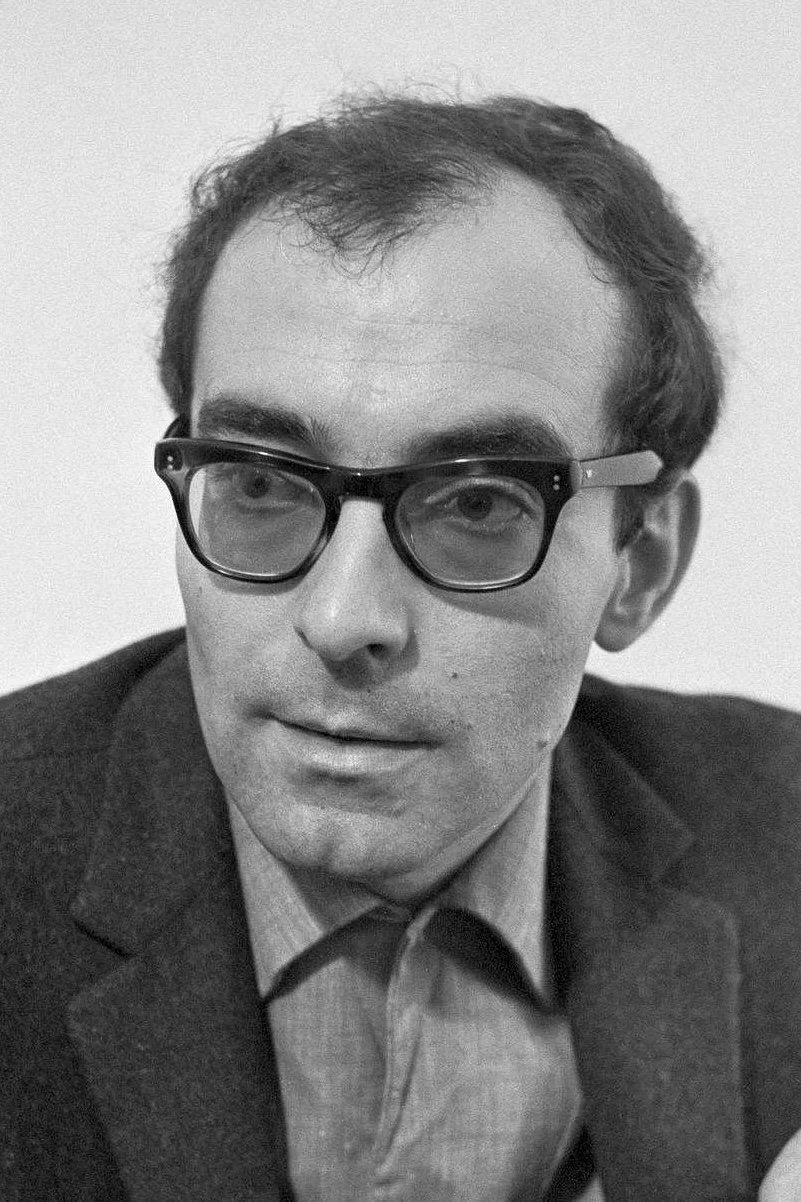

《精疲力尽》:手持摄影机下的存在主义游荡

让-吕克·戈达尔在1960年用这部处女作撕碎了电影语法的规则手册。米歇尔·波卡尔在巴黎街头的漫无目的游荡,不仅是对好莱坞黑色电影的戏仿,更是战后一代人精神状态的精准隐喻。跳切打破了连贯性叙事的幻觉,手持摄影让镜头成为主观视角的延伸,演员直视镜头的瞬间消解了”第四堵墙”的神圣性。

这种激进的形式实验背后,是对电影本体的哲学追问。当波卡尔在逃亡途中反复念叨波德莱尔和伦勃朗,当他与美国女友帕特丽夏进行长达十分钟的卧室对话,戈达尔将存在主义的困境——自由与虚无、行动与意义——转化为视听语言的内在张力。影片结尾那句”你真是个混蛋”与”你说什么”的错位对答,既是情侣关系的崩解,也是整个时代精神困境的凝缩。

《甜蜜的生活》:罗马废墟上的虚无主义盛宴

费德里科·费里尼用三个小时的篇幅,将战后意大利从废墟中站起后的迷惘与空虚铺展成一幅残酷的全景图。记者马尔切洛穿梭于罗马的上流社会派对、宗教仪式与情色场所,他的游荡不是波卡尔式的青春反叛,而是一个知识分子在物质繁荣时代精神贫瘠中的自我放逐。

费里尼继承了新现实主义对社会现实的关注,但将其转化为高度风格化的魔幻现实主义。特雷维喷泉前安妮塔·艾克伯格的午夜沐浴,既是对好莱坞明星制度的戏仿,也是一场关于欲望与虚幻的视觉寓言。影片最后海滩上那条巨大的死鱼,成为整个时代精神枯竭的终极隐喻——经济奇迹创造的繁荣表象下,是价值体系崩塌后的荒芜与无意义。

《日落大道》:好莱坞自我凝视的黑暗镜像

比利·怀尔德在1950年代末拍摄的这部作品,虽略早于六十年代,却以惊人的预见性揭示了即将到来的变革风暴。一个失意编剧闯入过气女星诺玛·戴斯蒙德的幽灵豪宅,这不仅是个人悲剧,更是对整个好莱坮黄金时代行将终结的预言。

怀尔德用精致的黑白摄影构建了一个介于现实与幻觉之间的空间。管家兼前夫麦克斯每晚为诺玛伪造的影迷来信,是对明星制度残酷性的尖锐讽刺;诺玛在空荡摄影棚里为自己打光的场景,则是对电影工业造梦机制的元叙事拆解。影片结尾诺玛走下楼梯时的那句”我已经准备好拍特写了”,既是疯狂的顶点,也是一种悲壮的尊严——即便在幻觉中,她也要维护作为演员的最后荣耀。

《去年在马里昂巴德》:时间迷宫中的记忆游戏

阿伦·雷乃与编剧阿兰·罗伯-格里耶合作的这部实验之作,将电影推向了纯粹形式探索的极端。在一座巴洛克风格的酒店里,一个男人试图说服一个女人承认他们曾在去年相遇。但整部影片拒绝提供任何确定性答案——到底是回忆、想象还是当下,时态在镜头中不断流变叠加。

雷乃用极度缓慢的横移镜头和重复的对白结构,创造出一种近乎催眠的观影体验。酒店走廊、花园雕塑、镜子迷宫成为记忆的物质化载体,人物在其中如幽灵般游荡。这种对线性叙事的彻底颠覆,呼应了当时结构主义哲学对确定性知识的质疑——如果记忆本身就是不可靠的建构,那么关于”真相”的追问是否还有意义?

《东京暮色》:小津安二郎笔下的战后家族挽歌

1957年的这部作品中,小津将他标志性的家庭主题推向了更为阴郁的深度。战后日本社会的急速变迁撕裂了传统家庭结构——父亲的缺席、母亲的离弃、女儿们在婚姻与独立之间的挣扎,构成了一幅充满裂痕的时代肖像。

小津依然保持着他的低机位、固定镜头与”榻榻米视角”,但这次镜头捕捉到的不再是《东京物语》中温和的哀愁,而是更为刺骨的绝望。长女明子的婚姻危机与次女秋子的意外怀孕,暴露出战后道德秩序重建的失败。影片结尾秋子在雪夜中的死亡,既是个人悲剧的顶点,也象征着旧有价值体系在现代化进程中无可挽回的崩塌。这种含蓄而深刻的表达,展现了东方美学如何以静制动地呈现时代巨变。

《邦妮和克莱德》:暴力美学开启的新好莱坞序幕

阿瑟·佩恩1967年的这部作品彻底改写了美国电影对暴力的呈现方式。大萧条时期的雌雄大盗不再是简单的善恶二元对立,而是被赋予了性吸引力、诗意气质与悲剧性的复杂人物。影片用慢镜头将最后的枪战场面拉长至近乎仪式化的暴力芭蕾,鲜血与子弹在阳光下构成残酷而美丽的视觉奇观。

这种对暴力的美学化处理引发了激烈争议,但恰恰击中了六十年代末美国社会的神经——越南战争的泥潭、民权运动的冲突、反文化浪潮的兴起,暴力已经从银幕渗透至现实的每个角落。佩恩没有回避这种张力,反而将其转化为影像的内在驱动力。邦妮在生命最后时刻与克莱德交换的眼神,既是爱情的确认,也是对即将到来的死亡的坦然接受——这种存在主义式的英雄主义,正是那个充满矛盾的时代所需要的精神镜像。

—

这六部作品以各自独特的方式,记录了1960年代电影艺术的革命性跃迁——从形式实验到哲学追问,从类型重塑到社会批判,创作者们用镜头完成了一次集体宣言。它们不仅是时代的产物,更以超越时代的力量,持续启发着后来的每一代观看者。