时代破晓:从制片厂到作者

1960年代的法国电影宛如一场狂飙突进的青年运动。战后物质重建告一段落,婴儿潮一代成长为质疑既有秩序的新力量。当好莱坞仍在黄金时代制片厂制度的惯性中运转,当意大利新现实主义美学的余温尚未散尽,巴黎的年轻影评人们已经拿起摄影机,用粗粝的黑白胶片和手持镜头,向传统电影语法发起挑战。他们不满于工业化生产线上精美却缺乏灵魂的作品,转而将摄影机对准街头、咖啡馆和普通人的日常困顿,让电影成为导演个人视角的延伸。这场被称为”新浪潮”的运动,本质上是作者电影理论与实践的一次集中爆发,它重新定义了导演在创作链条中的核心地位。

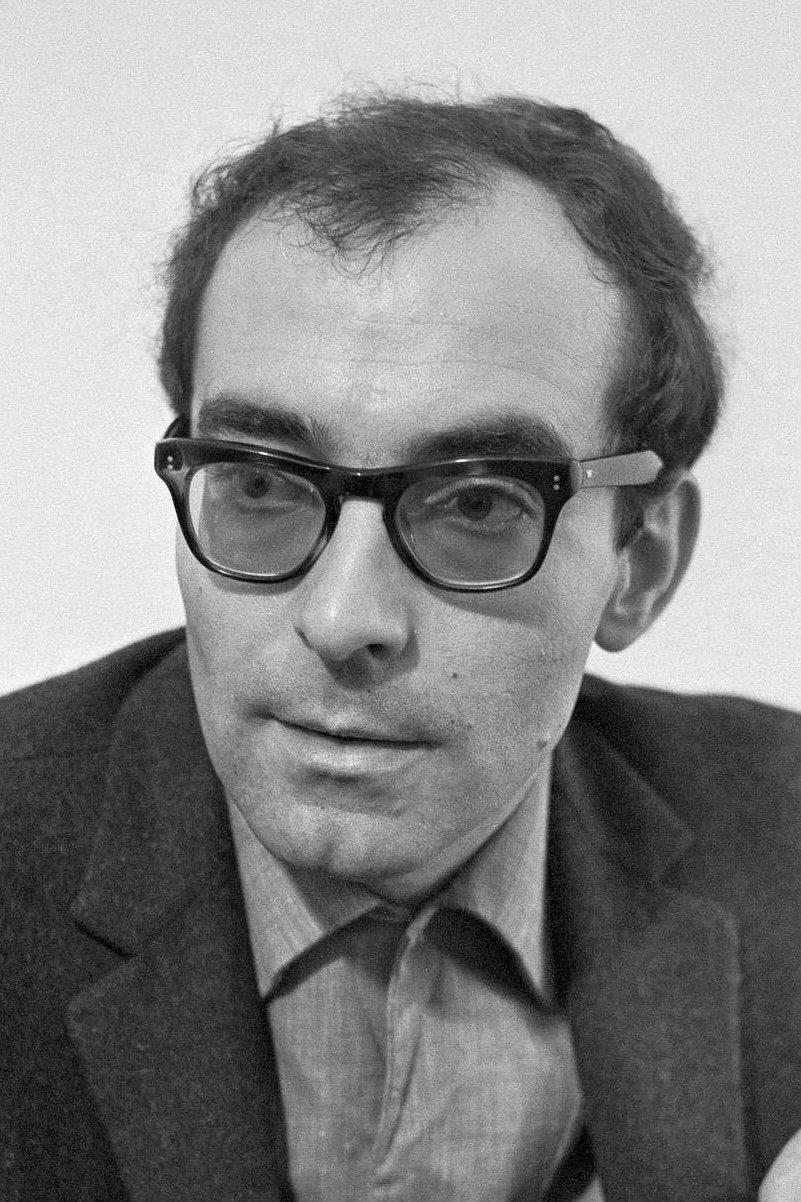

《筋疲力尽》:即兴美学与道德真空

让-吕克·戈达尔的《筋疲力尽》(1960)几乎成为新浪潮运动的宣言书。影片讲述小混混米歇尔模仿humphrey bogart的姿态游荡巴黎,最终因背叛而死于街头。戈达尔用跳切打破古典剪辑的流畅性,让时间在断裂中呈现真实的粗糙质感。让-保罗·贝尔蒙多在镜头前的即兴表演,珍·茜宝那张漠然又迷人的脸,共同构成了战后欧洲青年精神虚无的肖像。这不是传统意义上的犯罪片——米歇尔的死亡缺乏悲剧性,他的生活没有目标,甚至连叛逆都显得缺乏力度。戈达尔通过这个故事触及的,是类型电影与社会意识形态之间微妙的脱钩:当社会不再提供稳固的价值体系,类型片的道德框架也随之坍塌。影片中那些对着镜头直接说话的瞬间,打破了第四堵墙,提醒观众这是一场关于电影本身的思考。

《朱尔与吉姆》:三角关系中的时代隐喻

弗朗索瓦·特吕弗的《朱尔与吉姆》(1962)将新浪潮的激情投射到一战前后的欧洲。两个男人爱上同一个女人,这个三角关系延续二十余年,跨越战争与和平。特吕弗用快速剪辑、冻结画面、旁白叙述等技法,让影片呈现出某种轻盈的忧伤。凯瑟琳这个角色——由让娜·莫罗饰演——充满矛盾:她既追求自由又渴望占有,既天真又残忍。这个人物身上折射的,正是现代性带来的困境:旧秩序崩解后,个体获得了选择的自由,却也承受着选择带来的焦虑与毁灭。影片结尾凯瑟琳驾车冲入河中,带走吉姆,这个暴力性的终结方式,似乎暗示了理想主义在现实中不可避免的幻灭。特吕弗不做道德判断,只是以温柔的目光注视这些人物的挣扎,让观众在美学享受中感受到存在的荒诞。

《去年在马里昂巴德》:后现代迷宫

阿仑·雷乃与编剧阿兰·罗伯-格里叶合作的《去年在马里昂巴德》(1961)将新浪潮推向极端实验的境地。整部影片发生在一座巴洛克风格的豪华酒店,一个男人试图说服一个女人回忆起他们去年的相遇,但女人坚称这从未发生。雷乃用缓慢的移动镜头、重复的对白、静止的人群,营造出时间停滞的梦境感。这是后现代主义叙事解构的早期典范:没有明确的情节进展,没有可靠的叙述者,甚至连回忆的真实性都无法确认。影片拒绝提供答案,将观众置于与女主角同样的困惑中。这种激进的形式主义在当时引发巨大争议,但它恰恰体现了新浪潮运动的核心精神——电影不必服务于传统叙事,它可以是纯粹的时间与空间的造型艺术,是导演主观意识的视觉化呈现。

《阿尔法城》:类型片的哲学实验

戈达尔在1965年的《阿尔法城》中,将新浪潮的激进性嫁接到科幻类型片框架上。影片借用黑色电影的侦探叙事,讲述特工进入由超级计算机统治的未来城市。但戈达尔真正关心的不是科幻奇观——他甚至没有搭建任何未来布景,而是直接使用当代巴黎的现代建筑——而是语言与权力的关系。在阿尔法城,词典不断删减词汇,人们失去表达情感的能力。这个设定让人想起奥威尔的《1984》,但戈达尔的处理更具诗意与荒诞感。影片中那些哲学式的对白,摄影师拉乌尔·库塔尔创造的高反差黑白影像,共同构成了一种独特的”哲学科幻”美学。戈达尔借此提出质问:当技术理性主宰一切,当社会系统试图消除模糊性与矛盾,人性中最本质的东西是否也将被抹去?这部影片证明,新浪潮导演即便使用类型片外壳,也始终在进行关于电影本体与社会现实的双重探索。

余音:革命的遗产

1960年代法国新浪潮留下的不仅是几部风格独特的作品,更是一种创作姿态的示范。这些导演证明,电影可以摆脱工业生产的束缚,成为个人表达的媒介;叙事可以打破线性逻辑,向着意识流与诗性敞开。他们的实验为后来的作者电影运动铺平道路,也为后现代主义电影提供了最初的语法库。当我们今天重访这些作品,依然能感受到那股不驯的能量——它提醒我们,电影的边界从未被最终界定,每一代创作者都有权利重新发明这门艺术。