二战的硝烟散尽,法国电影在废墟中艰难重生。这个年代既是传统制片厂体系的最后辉煌,也是新浪潮前夜的酝酿期——导演们在古典叙事的框架内探索着战后人性的裂痕,用镜头记录着一代人从创伤中复苏的步履。那些黑白影像里,既有对往日荣光的追怀,也藏着对未来的隐秘预言。

战后创伤的诗性表达

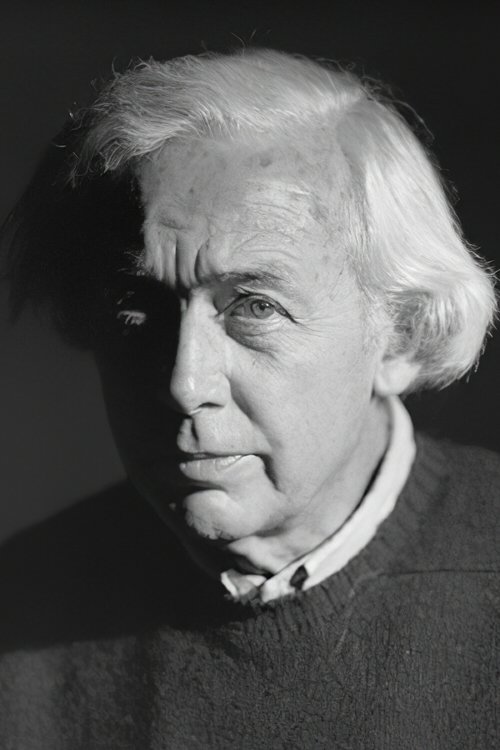

罗贝尔·布列松的《死囚越狱》(1956)将一个真实越狱事件凝练成精神修行的寓言。影片几乎完全摒弃了戏剧性配乐,只用手部特写、脚步声和金属摩擦声构建起紧张氛围。主人公方丹在狱中以近乎苦行僧的方式拆解床板、编织绳索,每个动作都被拍得如同宗教仪式般庄严。布列松拒绝职业演员的表演痕迹,让非职业演员弗朗索瓦·勒特里耶以极度克制的面部表情呈现内心的剧烈波动。这种”电影书写”的方式预示着作者论的兴起——导演不再是工业流水线上的技术执行者,而是用独特视听语言书写个人精神世界的艺术家。

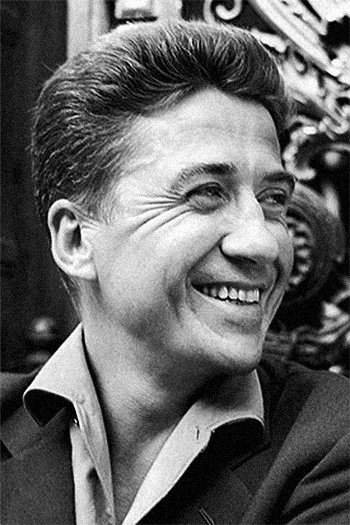

同样触及战争记忆的是阿兰·雷乃的《广岛之恋》(1959)。影片用交错剪辑将广岛原爆遗址与法国小镇的战时往事编织在一起,女主角在日本情人的肉体上看见被剃光头示众的耻辱,在废墟的瓦砾中听见德国士兵恋人的临终呼吸。玛格丽特·杜拉斯的文学性旁白与雷乃的意识流镜头相互缠绕,将个体创伤升华为对战争本质的哲学追问。这种打破线性叙事、混淆时空边界的手法,在当时的法国电影中堪称革命性实验。

社会风俗的冷峻观察

雅克·塔蒂的《我的舅舅》(1958)则以喜剧的形式解剖着现代化进程中的荒诞。于洛先生那辆破旧自行车与姐夫家全自动化别墅形成鲜明对比,后者装满各种按钮和管道,却让生活变成精密却僵硬的机械操作。塔蒂用精心设计的长镜头和精准的声音设计——比如自动喷泉只在重要客人到访时才启动的讽刺细节——揭示出战后经济复苏带来的异化困境。这种不依赖对白、完全依靠视听语言完成叙事的默片式喜剧,与美国制片厂制度下的对白密集型喜剧形成鲜明对照。

克劳德·夏布洛尔的《表兄弟》(1959)虽已是新浪潮的开山作,但其对外省小资产阶级生活的细腻刻画仍延续着五十年代的社会学观察传统。两个性格迥异的表兄弟——纯真的查理与世故的保罗——在巴黎公寓里的共处日常,逐渐演变为价值观的激烈碰撞。夏布洛尔用移动长镜头跟随人物在狭窄空间中的走位,让镜头本身成为窥探欲望与道德裂缝的工具。这种将希区柯克式悬疑技法与法国社会风俗剧结合的尝试,预示着作者导演如何在类型片框架内注入个人表达。

古典美学的极致呈现

马克斯·奥菲尔斯的《劳拉·蒙泰斯》(1955)可能是制片厂时代最后的华美挽歌。影片以马戏团为框架结构,用闪回讲述一位名媛的情史,奥菲尔斯标志性的旋转长镜头在这部作品中达到巴洛克式的繁复极致。摄影机在舞台、包厢、回忆场景间穿梭,色彩浓烈如油画,服装、布景每一帧都精致到近乎窒息。这种对视觉奇观的极致追求,既是对好莱坞黄金时代制片厂美学的致敬,也暗含着对这种工业化精致的某种告别——新浪潮导演们即将用手持摄影机和实景拍摄颠覆这一切。

罗贝尔·布列松的《扒手》(1959)则以相反的极简主义完成另一种古典性。影片聚焦年轻扒手米歇尔近乎成瘾的盗窃行为,布列松用碎片化的手部特写构建起一套关于触觉的电影语法。指尖划过钱包、手腕翻转抽取纸币的动作被拍得如同芭蕾舞步般精确优雅。这种将犯罪行为抽象化、仪式化的处理方式,与同期美国黑色电影强调暴力快感的叙事手法截然不同,反而接近日本小津安二郎对日常动作的凝视传统。

从制片厂到作者的过渡

这些影片共同见证着法国电影工业的转型阵痛。战后初期,法国电影仍依赖传统制片厂体系,导演需要在制片人、明星、技术部门之间周旋妥协。但布列松、雷乃、塔蒂等人已开始以强烈的个人风格对抗工业标准化——他们坚持使用非职业演员、拒绝传统叙事节奏、实验新的剪辑逻辑。这种创作自主性的争取,为六十年代特吕弗、戈达尔等人高举”作者论”大旗铺平了道路。

从美学脉络看,这些五十年代作品既延续着意大利新现实主义对现实的关注,又融入了更多形式实验和哲学思辨。布列松的极简主义、雷乃的意识流剪辑、奥菲尔斯的镜头调度,都在为电影语言本身的独立性辩护。相比同期好莱坞在宽银幕、彩色技术上的奇观竞赛,法国导演更关注如何用镜头的时空组织表达抽象观念——这种对”电影作为思想工具”的信念,成为欧洲艺术电影与美国商业片最本质的分野。

五十年代的法国电影如同黎明前的天空,既残留着夜的浓重阴影,又透出晨曦的微弱光亮。那些在战后废墟中诞生的影像,最终成为连接古典与现代的桥梁,让我们得以理解一个民族如何在胶片的光影流变中完成精神重建。