阿方索·戈麦斯-雷洪(Alfonso Gomez-Rejon)是近年来美国家喻户晓的新生代导演之一,他的作品以敏锐的青春观察和独特的影像语言赢得了评论界的高度评价。出道至今,戈麦斯-雷洪不仅在类型片与剧集制作上游刃有余,更以细腻、真挚和实验性的风格在电影史上留下了属于自己的印记。他的导演生涯,是一部关于成长、身份认同与自我表达的风格演变史。

戈麦斯-雷洪成长于美国德克萨斯州的拉雷多,年轻时期深受美墨边境多元文化的熏陶,也经历了90年代独立电影新浪潮的冲击。他先后在南加州大学与纽约大学电影学院研习电影,早期曾担任马丁·斯科塞斯等导演的助理,这段职业履历让他继承了好莱坞传统叙事的扎实根基,但又渴望打破类型片的框架。他的导演生涯最初从电视剧起步,执导过《欢乐合唱团》《美国恐怖故事》等美剧集,逐渐形成了强烈的个人风格。

戈麦斯-雷洪的影像风格有几个鲜明关键词:亲密感、实验性、怀旧气质。他善于用手持摄影和跟拍镜头捕捉角色的即时情绪,喜欢运用长镜头和流动的镜头运动,将观众包裹在人物的心理空间之中。他常常采用复古色调和柔光,带有一种温润的胶片质感,赋予青春题材以诗意和朦胧的情绪。例如在《我和厄尔以及将死的女孩》(Me and Earl and the Dying Girl, 2015)中,他大量使用广角镜头、低角度拍摄与快速剪辑,创造出充满生命张力和幽默感的画面。

与许多青春片导演不同,戈麦斯-雷洪的主题母题更加深刻。他不断探讨成长的痛苦、孤独、死亡与自我救赎。在他的电影中,青春不是简单的校园回忆或爱情萌动,而是一次自我和世界的艰难对话。以《我和厄尔以及将死的女孩》为例,主人公格雷格面对好友瑞秋罹患绝症的现实,不得不直面生死离别与自身的自卑和封闭。这种主题母题,实际上回应了21世纪青少年普遍的情感困境——个体在信息爆炸、孤独蔓延的社会环境下,如何找到自我与他者的连接点。

戈麦斯-雷洪的影像语言极为讲究。他喜欢用极具设计感的构图展现角色与环境的张力,常常把人物放在画面边缘,或借助镜中反射、门框、窗户等空间元素分割画面,制造出隔阂与边界感。他的镜头运动灵动而细腻,经常采用推拉镜头和旋转镜头,强化主观视角和情绪流动。不仅如此,他还善于利用配乐和环境音创造氛围,在静谧的长镜头与快速剪辑之间游走,让观众在节奏的变化中体验角色内心的波澜。

在职业生涯的不同阶段,戈麦斯-雷洪的风格也在不断演变。早期的电视剧作品侧重类型化叙事与视听风格的实验,例如《欢乐合唱团》中的音乐节奏感和群像构图,为他后来的电影提供了丰富的调度经验。转向电影后,他开始在叙事结构和影像语法上寻求突破。《我和厄尔以及将死的女孩》就是他个人风格成熟的关键节点,这部影片集结了青春、幽默、死亡与自省,并以极具辨识度的镜头语言和节奏,将观众带入主人公的内心世界。

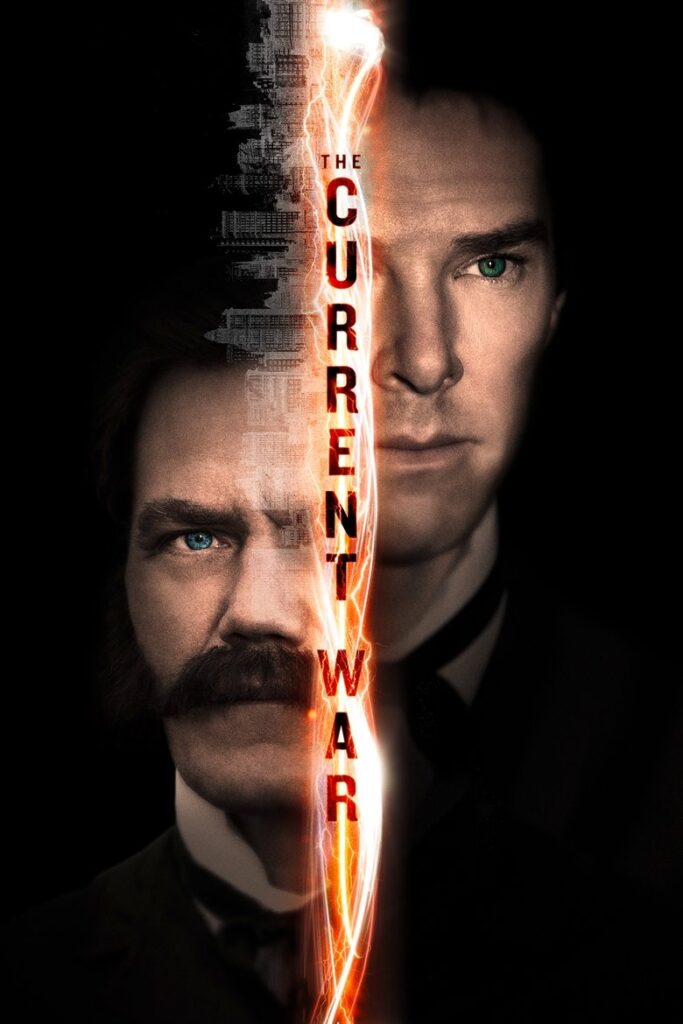

紧接着,他执导了《The Current War (2017)》,这是一部关于托马斯·爱迪生与乔治·威斯汀豪斯之间电流战争的历史题材影片。与青春片不同,这部影片展现了戈麦斯-雷洪在历史叙事和大场面调度上的能力。他依然坚持用独特的光影和构图表达人物心理,将科技变革与人性的复杂交织在一起。影片中大量的低色温照明、对称构图和快速剪辑,展现了他对视觉风格一贯的敏锐掌控。

从《我和厄尔以及将死的女孩》到《The Current War》,戈麦斯-雷洪不断在类型与主题之间游走、融合和突破。他始终坚持用个人化的影像语言讲述普世主题,这种风格演变既有对传统好莱坞叙事的继承,也有对独立电影自由表达的追求。在美国电影百年史中,这种兼容并包、不断进化的导演风格正是新一代创作者的重要标志。

戈麦斯-雷洪为何在影史上重要?一方面,他用青春题材回应了当代社会对成长、死亡与自我认同的深刻思考,为观众提供了情感的共鸣与思辨的空间。另一方面,他以极具个人特色的影像语言和视觉体系,拓展了青春片和历史片的表现疆界。无论是《我和厄尔以及将死的女孩》中的幽默与哀伤、《The Current War》中的理性与激情,还是他在美剧领域的多样化尝试,都让他成为连接主流与独立、类型与个人表达的桥梁。

纵观他的代表作,戈麦斯-雷洪为电影注入了温度与洞察力。他用镜头捕捉青春的脆弱与坚韧,用色彩表达成长的暧昧与痛苦,用节奏和声音唤起观众的共鸣。他的作品不仅改变了青春题材的表达方式,也影响了后辈导演对个人化影像语言的追求。正如“大卫·叶茨的魔法世界构建解析:从《哈利波特》到《神奇动物》”中所强调的那样,伟大导演的价值在于拓展类型边界、用独特视角重新定义观众对世界的认知。戈麦斯-雷洪的电影邀请观众直面人生的复杂与美好,在影像中找到属于自己的成长答案。