在巴勒斯坦导演伊利亚·苏莱曼的镜头里,荒诞成为一种抵抗的修辞,沉默成为最响亮的言说。他用极度克制的影像语言和精心编排的视觉幽默,将个人经验与民族记忆编织成独特的电影符号系统,在世界电影版图中开辟出属于巴勒斯坦的诗意空间。

静默中的观察者

苏莱曼的创作路径带有鲜明的自传色彩,却从不陷入煽情的陷阱。从纪录片制作起步,他逐渐发展出一套极简主义的电影语言——长镜头凝视日常生活的荒诞瞬间,固定机位捕捉人物在空间中的微妙关系,近乎默片式的表演消解对白的必要性。这种风格的形成与他身处的政治现实密不可分:当直接表达受到压制,迂回的诗意便成为最有力的发声方式。他的影片常以导演本人作为沉默的在场者,用旁观的目光串联起一系列看似不相关的片段,这些片段共同构成对日常生活中政治暴力的寓言式呈现。

在苏莱曼的美学体系中,重复、对称与仪式感构成了叙事的基本节奏。他偏爱将荒诞推向极致,让观众在笑声中感受到难以言说的悲凉。这种将喜剧与悲剧、个人与政治、微小与宏大并置的能力,使他的作品在作者电影传统中独树一帜。

巴勒斯坦三部曲

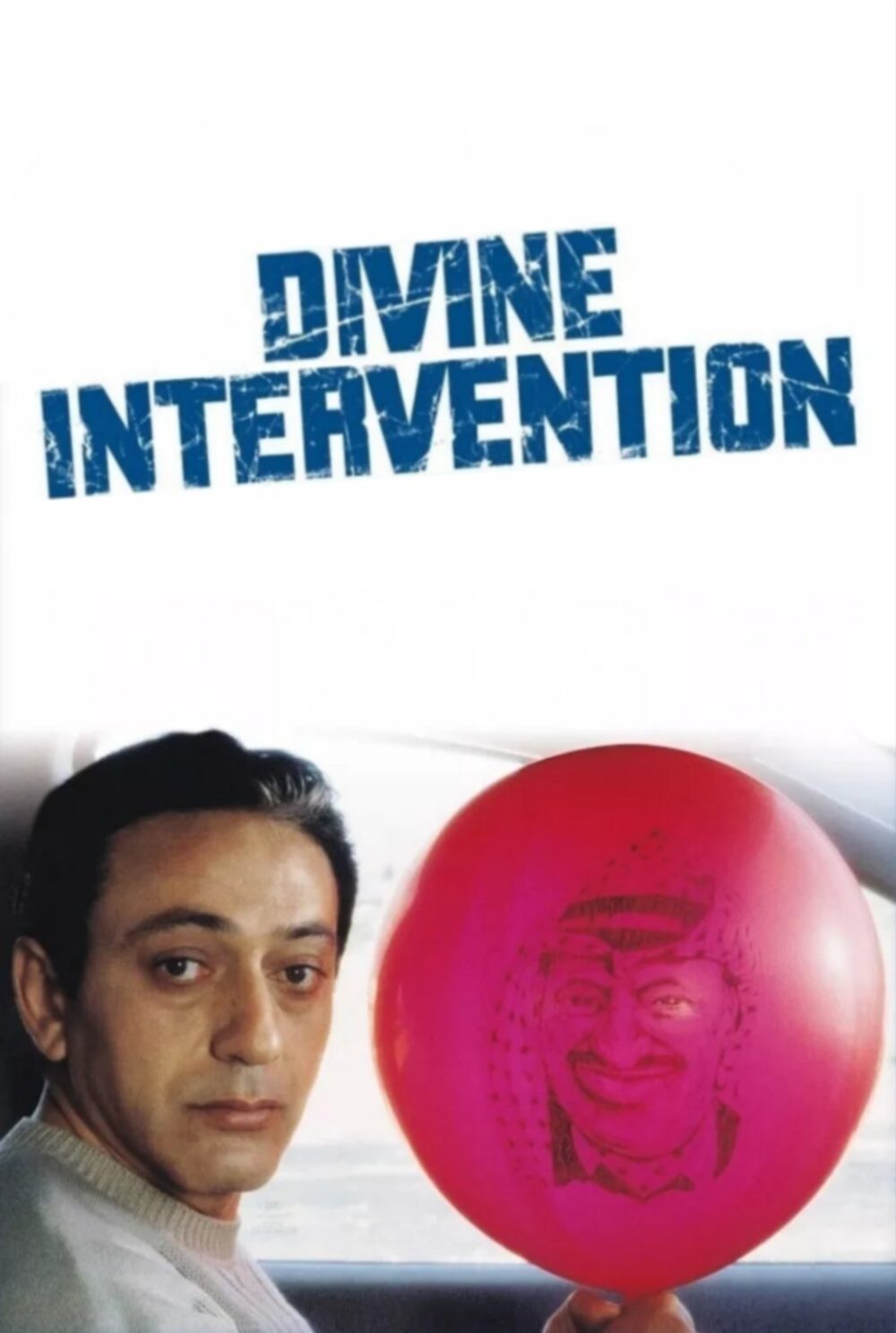

#### 《神的介入》(Yadon ilaheyya · 2002)

在这部获得戛纳评审团奖的作品中,苏莱曼将拉马拉和拿撒勒的日常生活切割成一系列精致的小品。每个场景都像是被精心设计的舞台调度,荒诞的情境在严格的构图中展开。

影片延续了导演标志性的静观美学,用近乎超现实的方式呈现占领状态下的生存困境。坦克碾过街道、士兵在路障前跳舞、恋人隔着检查站传递眼神——这些影像在沉默中积累起巨大的情感张力。苏莱曼将自己置于画面中心又始终保持距离,这种双重身份恰是巴勒斯坦人生存境遇的隐喻。

对于想理解如何用形式承载政治内容的观众,这是一次必要的观影体验。

#### 《时光留痕》(Le Temps qu’il reste · 2009)

这部影片将个人记忆与民族历史交织,从1948年的拿撒勒讲到当下的巴勒斯坦。导演以家族故事为线索,用碎片化的叙事结构勾勒出一个民族的精神地图。

苏莱曼在这里展现出更成熟的时间处理技巧,过去与现在在同一空间中并存,历史不是线性展开而是层层叠加。那些看似无关痛痒的日常细节——父亲在院子里的劳作、母亲凝视窗外的姿态——在精确的影像符号系统中获得了史诗般的重量。电影语言的克制反而让创作主题更具穿透力。

适合那些愿意在缓慢节奏中体会影像诗学的观众。

#### 《天堂一定是这个样子》(It Must Be Heaven · 2019)

苏莱曼将自己从巴勒斯坦带到巴黎、纽约,用同样的凝视方式观察不同的城市。这种地理位移制造出意外的镜像效果:原来荒诞无处不在,监控、暴力与异化构成了当代生活的普遍景观。

影片延续了导演一贯的形式实验,但在主题上实现了新的拓展。当巴勒斯坦人的经验成为理解世界的透镜,特殊性转化为普遍性。那些精心设计的视觉笑话背后,是对全球化时代身份认同的深刻质询。苏莱曼证明了作者电影可以既保持个人化的风格印记,又触及普世的人文关怀。

推荐给所有对当代政治现实保持警觉的电影爱好者。

#### 《编年史》(Chronicle of a Disappearance · 1996)

这部处女作已经展现出导演完整的美学特征:章节式结构、固定长镜头、克制的幽默感。影片分为”拿撒勒:个人日记”和”耶路撒冷:政治日记”两部分,用看似松散的片段编织出占领区巴勒斯坦人的生存图景。

苏莱曼在这里建立起他独特的影像语法——人物常常处于画面边缘或背对镜头,空间本身成为叙事的主体。这种去中心化的构图策略与巴勒斯坦人的边缘处境形成互文。导演用纪录片式的观察姿态捕捉虚构场景,模糊了真实与表演的界限,让日常生活的荒诞性自然显影。

这是理解苏莱曼电影世界的最佳入口。

影像中的抵抗诗学

苏莱曼的电影为那些疲倦于传统叙事结构的观众提供了另一种可能——用凝视代替讲述,用沉默抵御喧嚣,用荒诞揭示真实。他的作品适合愿意放慢速度、在影像的留白处体会未尽之意的观众。当电影不再急于表达,反而获得了更深刻的表达力。