罗伯特·布列松,这位法国电影史上极具分量的导演,以近乎极简的电影语言和独立于主流的美学实践,成为无数后辈导演心中的“电影的电影人”。布列松的作品风格一脉相承,却又在不同时期悄然生变。他的极简主义不仅定义了自己的艺术宇宙,也深刻影响了全球电影语言的进化。许多观众在初次接触布列松时,常会感到“冷淡”“克制”“无趣”,但正是这种极致的剥离与约束,让他的电影在影史中独树一帜。

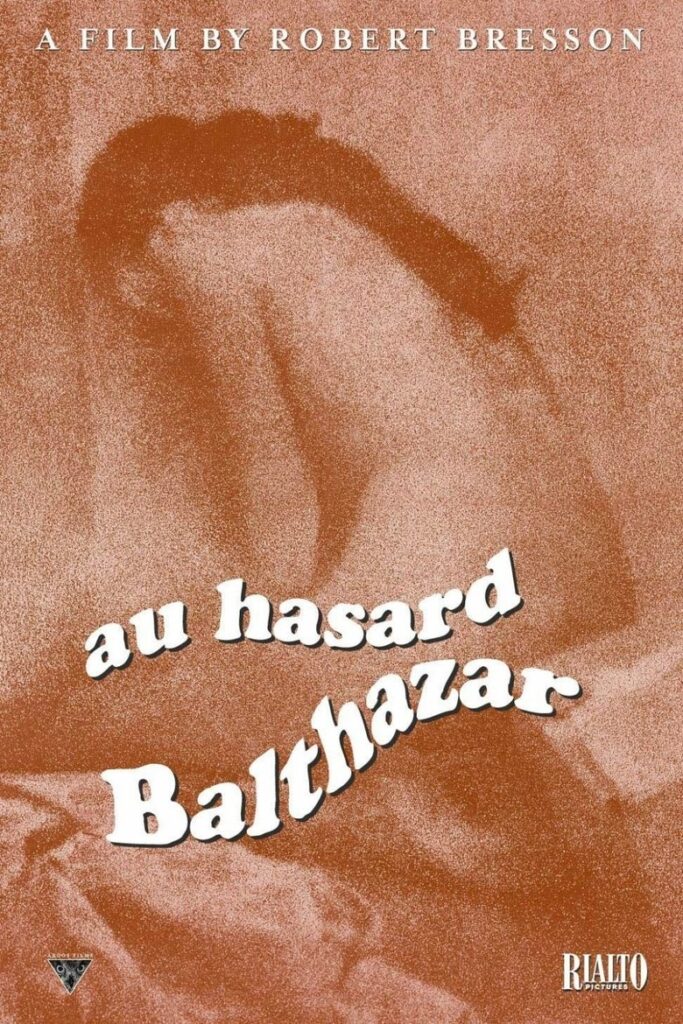

布列松的生涯始于20世纪三四十年代的法国。彼时,战后欧洲社会经历剧烈动荡,主流电影多以情节和表演为主导,而布列松却决意走向另一方向。他拒绝明星演员,崇尚“非演员”(在他语境中被称为“模特”),将角色的表演降至最低只剩本能反应。这种选择一方面是对当时法国主流表演方式的反叛,另一方面也源于他对“真实”的极致追求。他的职业轨迹并不庞杂,十余部作品却几乎都成为电影语言的范本。布列松早期作品如《乡村牧师日记》(Diary of a Country Priest, 1951),已展现出他对静谧、内省和节制的偏爱,而中后期如《扒手》(Pickpocket, 1959)与《随心所欲的巴尔塔萨》(Au hasard Balthazar, 1966),则彻底将极简推向极致。

布列松的风格关键词,可以概括为“极简主义”“克制”“抽离”“冷静”。他的影像语言反对煽情和修饰,镜头多为中近景,极少特写,光影朴素,构图严谨简洁,仿佛每一帧都是为了去除多余情感而存在。剪辑节奏冷静规整,拒绝任何多余的戏剧冲突。他的声音设计极为克制,常常去除背景音乐,只保留环境声、脚步声、门锁声等具体的生活细节。这种做法,让观众不得不将注意力集中在画面与现实之间的张力上。布列松的镜头运动极少,即便移动也总是缓慢、几乎不可察觉,尽力避免对观众情绪的直接操控。他曾说:“声音和画面不应重复,而要互补。”在他那里,影像和声音像两种独立的诗歌,共同编织出独特的电影空间。

布列松的主题母题,常年围绕着“孤独”“救赎”“命运的无力感”“人性的困境”展开。他的主人公常常是社会边缘人、弱者、被命运戏弄的无助个体。在《扒手》里,小偷米歇尔游走于道德与法律边界,他的手法冷静、动作精准,仿佛是一种无声的抗争。布列松用重复的动作、极简的对白,将观众的情感从常规的认同推向一种冷峻的“共情”。而在《随心所欲的巴尔塔萨》中,他以一头驴作为叙事核心,见证人类社会的冷漠与暴力,动物的沉默成为人性的镜像。布列松不追求解释世界,而是用极致的冷静和简约,将世界的荒诞与无力感展现得淋漓尽致。

布列松的极简主义电影观,既是对传统电影叙事的反叛,也是对“电影本体”的极致探索。他曾提倡将电影从“戏剧”中解放出来,主张去除一切“文学化”和“表演性”的痕迹。他的电影拒绝情节的繁复,人物的动机模糊,甚至连结局也常常开放而暧昧。在《扒手》里,米歇尔的故事没有传统意义上的高潮和救赎,观众只能在冷静的镜头与重复的日常中,感受他对自由与救赎的无声渴望。布列松的极简不仅在内容上去除情感杂质,也在形式上剥除一切戏剧化装饰,让电影回归“纯粹的影像”。

到了《随心所欲的巴尔塔萨》,布列松将极简美学推到顶点。整部电影几乎没有情节推动,镜头跟随巴尔塔萨的经历,见证人类的善与恶。这部作品不仅在当时震撼了世界影坛,也被无数后辈导演如侯麦、塔可夫斯基、奥孙·威尔斯等推崇备至。它以动物的视角反观人类社会,将人性的残酷、命运的无常、善恶的模糊展现得极为冷峻。布列松用最少的画面、最克制的声音,唤起观众内心最深层的情感共鸣。

布列松的极简主义为何至今仍然重要?正如“张艺谋的色彩主义风格解析:从《红高粱》到《英雄》的视觉变革”一文中所提,不同导演用不同极致手法重塑了影像的表达边界,布列松的极简主义证明了“少即是多”的真理。他让观众在看似平淡的表面下,感受到世界的荒谬与深刻。他不需要复杂的情节与演员的情感爆发,仅用最简单的元素,让观众陷入对人性、命运、孤独与救赎的深刻思考。布列松开创的极简风格,直接影响了吉姆·贾木许、阿彼察邦、达内兄弟等后辈。他的电影是对“电影本体”最严厉的自省,是逼迫观众重新思考电影是什么、如何去感受电影的极致实验。

布列松值得被一再看见,因为他的电影是对传统叙事和影像习惯的挑战。他在极简与抽离中,塑造了电影史上最冷静、最深刻的情感体验。他用极致的克制,让世界的真相在银幕上赤裸无掩。这种极简主义美学,不只是风格选择,更是一种态度;是对人性困境最深切的凝视,也为今天的观众提供了全新的观看和思考空间。