侯孝贤,这个名字在世界电影史上代表着东亚影像的一种静谧力量。他是台湾“新电影运动”的核心导演之一,也被誉为“亚洲慢电影之父”。他的作品以深刻的时间流动感、极简的叙事和情感克制著称,常被拿来与“小津安二郎的极简家庭叙事:从《东京物语》看‘静止镜头’的情感力量”相提并论。侯孝贤的电影让观众学会用心聆听生活的微光,把看似平淡的日常升华为对生命本质的追问。

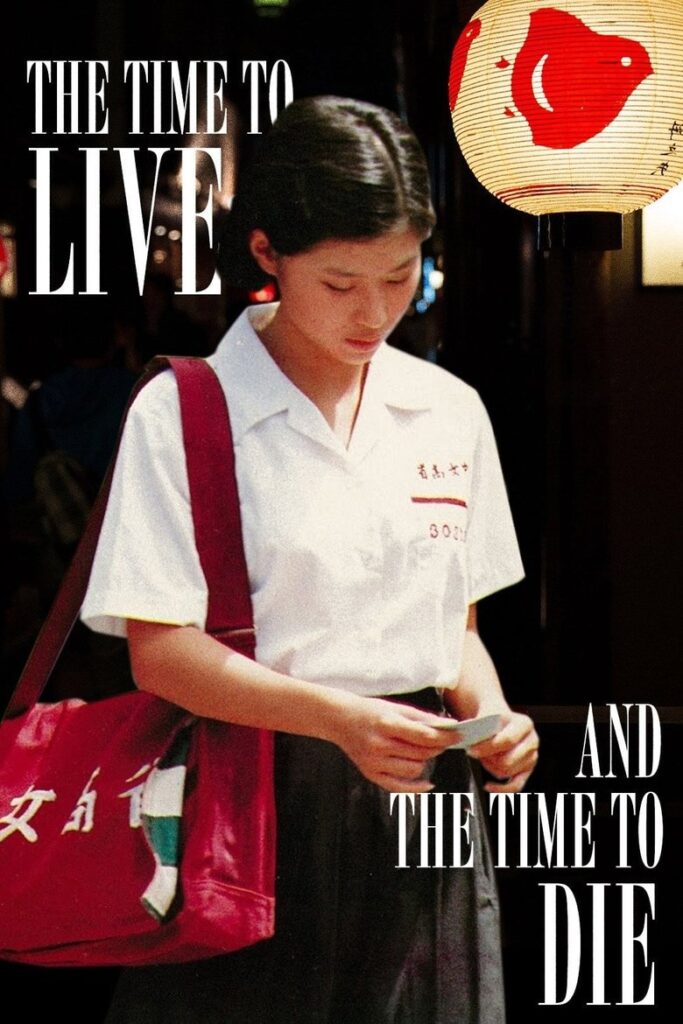

侯孝贤的生涯起点与时代环境密不可分。1970年代末到80年代初,台湾社会经历了剧烈转型,都市化、乡土认同、代际冲突成为集体经验。侯孝贤最初从商业片起步,后来逐渐转向个人化、现实主义风格。他早期如《风儿踢踏踩》(1981)等作品还带有流行娱乐色彩,到了《风柜来的人》(1983)、《冬冬的假期》(1984)开始关注普通人的成长,叙事逐渐内敛。1985年的《童年往事》(A Time to Live, a Time to Die, 1985)则成为侯孝贤自传性风格的分水岭。自此,他的镜头变得更为克制,耐心捕捉生活的纵深与历史的余音。

侯孝贤的风格关键词是“时间的流逝”“静态长镜头”“日常生活的诗意”。他几乎不用煽情的配乐,也极少用夸张的运动镜头。相反,他喜欢用固定机位、远景和长时间的静观,甚至让角色背对镜头或沉默无语。比如在《童年往事》中,镜头常常静静地停留在家人吃饭、孩子们玩耍的场景上,观众仿佛被邀请参与这些平凡又温暖的瞬间。

这种影像语言有其深刻哲学意味。侯孝贤不追求单一事件的高潮,而是用“留白”与“缓慢”让观众体验时间本身的重量。他的剪辑节奏极为缓慢,镜头之间的衔接让人感受到生活的连续性和环境的不可分割。例如《悲情城市》(City of Sadness, 1989)中,历史巨变和家族命运通过平静的长镜头交织,台词不多,情感却在空间和氛围中自然流淌。

侯孝贤的主题母题反复围绕“记忆与历史”“家庭与身份”“失根的乡愁”。他关注个体与时代的关系,探索人在动荡时代如何面对自我和命运。在《童年往事》里,故事取材自导演童年经历,展现外省家庭在台湾的漂泊和适应,家庭成员的离去与成长中的孤独交错成生命的主旋律。这种私人记忆和集体历史的交织,是侯孝贤电影最动人的部分。

他的空间感极强,喜欢用自然光还原真实环境。许多镜头选择低对比度的色彩,仿佛让观众置身旧照片之中。人物常被安置在生活的边角,家门口、田埂、巷弄,不经意间流露出“人在历史洪流中的微小与坚韧”。

侯孝贤的风格并非一成不变。1980年代以《童年往事》、《恋恋风尘》(Dust in the Wind, 1986)为代表,注重自传和乡土题材。到了90年代,他尝试更大格局的历史叙事,如《悲情城市》,用极致简约的视听风格表现台湾社会与家族悲剧。2000年后如《千禧曼波》(Mille

ium Mambo, 2001)、《刺客聂隐娘》(The Assassin, 2015),则展现了都市异化、女性视角和东方传统的融合。每个阶段,他都在用慢镜头与静谧空间挑战观众对电影的期待。

侯孝贤的独特性在于,他把“慢”变成了一种美学主张。他拒绝用戏剧冲突操控情感,而是让观众在时间的流逝中细腻地体会人物内心。这种创作方法,极大影响了后来的亚洲导演,比如蔡明亮、贾樟柯、杨德昌等,他们都以独特方式延续了“慢电影”的生命力。侯孝贤也启发了全球范围的电影人重新思考影像与现实的关系。

许多人初看侯孝贤的电影,可能会觉得“无聊”或“看不懂”。但正是这种安静和慢节奏,让观众有机会审视那些被日常忽略的情感和记忆。他用极简的镜头和细腻的生活细节,铺展出台湾社会的复杂纹理,也让“个人的成长史”变为“时代的缩影”。他的电影不只讲述故事,更是在用影像书写时间,让观众感受时间洪流中人与世界的关系。

侯孝贤之所以值得反复回看,是因为他创造了一种“看见生活本身”的电影语言。他让观众明白,电影不仅是叙事工具,更是体验人生、理解自我与时代的通道。正如“黑泽明导演风格全解析:从《七武士》到《乱》如何构建武士史诗美学”那样,侯孝贤的影像语言也成为了亚洲电影美学的重要分支。他让慢和静成为影像诗意的源泉,也为后世留下了关于时间、记忆与家庭的永恒注脚。”,

“tags”: [

“侯孝贤”,

“亚洲慢电影”,

“导演风格解析”,

“代表作分析”,

“影像语言”,

“主题母题